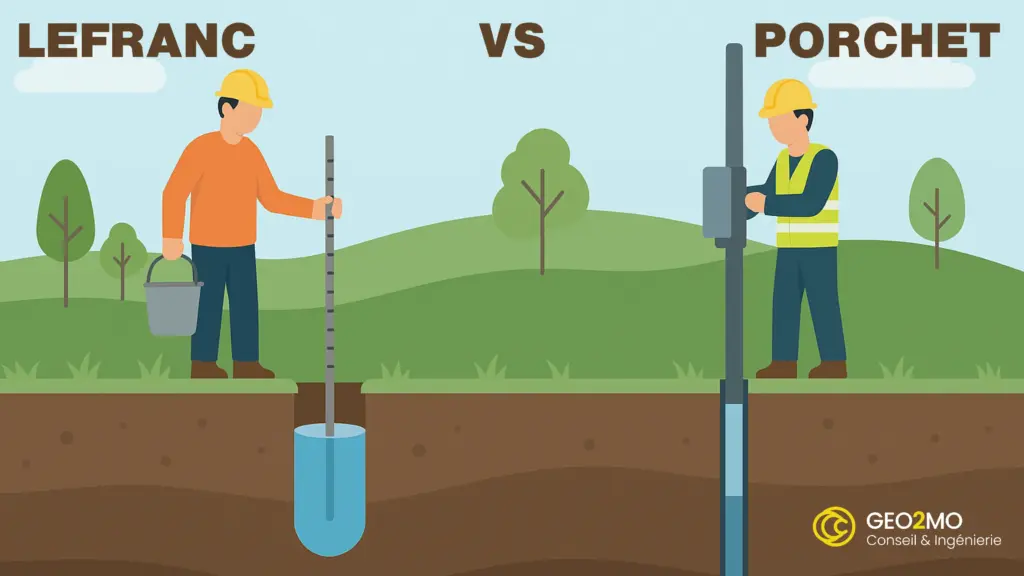

Vous avez peut-être entendu parler des tests d’infiltration d’eau dans le sol, comme l’essai Porchet ou l’essai Lefranc, sans forcément savoir lequel est adapté à votre projet.

Ces deux méthodes permettent de mesurer la perméabilité d’un sol, c’est-à-dire sa capacité à laisser passer l’eau. Cependant, elles se distinguent par leur principe, leur domaine d’application et la profondeur à laquelle elles s’appliquent.

Dans cet article comparatif, nous expliquons les différences entre l’essai Porchet et l’essai Lefranc afin de vous aider à choisir la méthode adéquate pour votre besoin (assainissement individuel, infiltration des eaux pluviales, étude de nappe, etc.).

À quoi servent les tests de perméabilité du sol ?

Les essais d’infiltration d’eau sont couramment utilisés en géotechnique et en hydrologie pour :

- Concevoir un système d’assainissement individuel (fosse septique, filtre à sable) ou un champ d’épandage : il faut connaître la capacité du sol à absorber l’eau usée traitée.

- Dimensionner un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales (puits filtrant, tranchée drainante, bassin d’orage) : un test de sol permet de calculer quelle quantité d’eau le terrain peut absorber et à quelle vitesse.

- Évaluer les risques d’inondation ou de stagnation d’eau sur un terrain, en particulier pour les permis de construire : certains sols très peu perméables peuvent nécessiter des mesures compensatoires (drainage).

- Concevoir un système de dénoyage de sous-sol ou de drainage de fondation : connaître la perméabilité du sol en profondeur aide à prévoir combien d’eau pourrait s’infiltrer dans une excavation, et dimensionner les pompes ou drains.

- Étudier un aquifère superficiel : l’essai d’infiltration peut donner le coefficient de perméabilité d’une couche, utile aux hydrogéologues.

Maintenant, il existe plusieurs techniques pour mesurer cette perméabilité. Les deux plus connues en ingénierie de terrain sont l’essai dit “Porchet” (du nom de l’ingénieur qui l’a développé) et l’essai “Lefranc” (autre ingénieur). Voyons chacun en détail.

L’essai Porchet : test d’infiltration de surface

Principe : L’essai Porchet est une méthode simple et rapide qui se réalise généralement près de la surface du sol. On le nomme parfois essai d’infiltration à charge variable. Concrètement, il consiste à creuser un petit puits ou trou cylindrique dans le sol (par exemple 30 à 40 cm de diamètre et 50 à 100 cm de profondeur), puis à le remplir d’eau et à observer la vitesse de baisse du niveau d’eau dans le trou. On effectue plusieurs cycles de remplissage pour bien saturer le sol et obtenir une vitesse stable.

Mesures : En mesurant le temps que met le niveau d’eau à descendre de telle hauteur, on peut calculer le coefficient d’infiltration du sol à cet endroit. L’essai Porchet fournit donc une valeur de perméabilité, souvent notée K, exprimée en m/s ou en mm/h.

Utilisation : Ce test est particulièrement utilisé pour les études d’assainissement non collectif (quand on doit vérifier que le terrain absorbera les eaux traitées) et les études d’infiltration pluviale peu profondes. Il est adapté aux sols au-dessus de la nappe phréatique, et en terrain relativement perméable (sables, limons, argiles fissurées). S’il est impossible d’infiltrer l’eau (sol trop imperméable comme de l’argile compacte), le test le montrera rapidement (pas d’abaissement du niveau ou très lent).

Avantages : L’essai Porchet est simple à mettre en œuvre (une pelle pour creuser, des seaux d’eau et une échelle graduée suffisent souvent), peu coûteux et rapide (quelques heures au plus). Il donne une bonne idée de la capacité d’absorption du sol en place. Il teste un volume de sol assez restreint (autour du trou creusé), ce qui est généralement représentatif des couches superficielles.

Limites : Il n’est pas adapté pour des grandes profondeurs ou en dessous de la nappe phréatique. De plus, le résultat peut être influencé par l’hétérogénéité locale du sol (une veine de gravier vs. de l’argile à 1 m peut fausser l’interprétation si le trou n’atteint pas la couche sous-jacente). Enfin, en sol très perméable (sable grossier), l’eau peut s’infiltrer trop vite pour être mesurée précisément sans équipement spécial.

Exemple concret : Si vous construisez une maison avec un puits perdu pour évacuer les eaux pluviales, un bureau d’étude viendra faire un essai Porchet à l’endroit prévu du puits. Supposons que l’eau baisse de 5 cm par minute dans un trou de 50 cm de diamètre : l’ingénieur en déduira un coefficient d’infiltration de l’ordre de 10^-5 m/s, confirmant que le sol absorbe bien l’eau. Ce résultat servira à dimensionner le volume du puits perdu.

L’essai Lefranc : test de perméabilité en profondeur (forage)

Principe : L’essai Lefranc est une méthode de mesure de la perméabilité in situ dans un forage, généralement sous le niveau de la nappe phréatique (en milieu saturé en eau).

On parle d’essai à charge variable ou constante en forage. Typiquement, un trou de forage de quelques dizaines de centimètres de diamètre est réalisé jusqu’à la profondeur à étudier, et on y installe un tube. Ensuite :

- Soit on injecte de l’eau dans le forage (essai en charge constante) et on mesure le débit nécessaire pour maintenir un niveau d’eau constant.

- Soit on remplit le forage d’eau et on laisse le niveau descendre naturellement (essai en charge variable, souvent la méthode Lefranc d’origine), en chronométrant la baisse.

Dans les deux cas, on analyse la vitesse à laquelle l’eau s’échappe du forage vers le sol environnant.

Les calculs de l’essai Lefranc donnent la perméabilité moyenne du sol autour du forage, souvent orientée horizontalement (car l’eau s’échappe latéralement).

Utilisation : L’essai Lefranc est très employé pour les études géotechniques liées à la présence d’eau souterraine.

Par exemple, avant de construire un sous-sol ou de creuser une tranchée profonde, on veut savoir combien d’eau va entrer dans l’excavation depuis le sol pour prévoir le pompage.

Autre cas, pour dimensionner un drain autour d’une fondation ou estimer la capacité de dispersion d’une nappe, l’essai Lefranc fournit un coefficient de perméabilité K des couches en profondeur.

On l’utilise aussi en études d’assainissement lorsque l’infiltration doit se faire à une certaine profondeur via un puits foré.

Avantages : L’essai Lefranc permet de tester des horizons de sol plus profonds que l’essai Porchet, y compris en zone saturée.

Il est très utile pour les sols peu perméables (argiles, limons) car il peut mesurer de faibles coefficients de perméabilité en prenant le temps nécessaire.

De plus, il donne une information plus intégrée sur une plus grande épaisseur de sol autour du forage (souvent on teste 1 à 2 mètres de hauteur de sol autour de la section ouverte du forage).

Limites : Il nécessite de réaliser un forage au préalable, ce qui engendre un coût et une logistique plus lourde. L’interprétation suppose un certain modèle de sol homogène autour du forage ; s’il y a des couches très contrastées, l’essai donnera une perméabilité moyenne qui peut être difficile à attribuer à telle ou telle couche.

Enfin, il doit se faire en dessous de la nappe (ou on crée une nappe artificielle en saturant la zone du test), donc si le sol est entièrement au-dessus de la nappe, on lui préférera le Porchet.

Exemple concret : Supposons un projet de parking souterrain à Montpellier, avec une nappe phréatique prévue vers -4 m du sol.

On réalise un forage jusqu’à 6 m et on rencontre une couche de gravier entre 4 m et 6 m.

Pour évaluer le débit d’eau à pomper pendant le creusement, on effectue un essai Lefranc dans ce gravier saturé : en remplissant le forage, on observe que le niveau baisse de 1 m en 2 minutes une fois à l’équilibre.

Le calcul donne un coefficient K ≈ 5 × 10^-5 m/s. Grâce à cela, l’ingénieur hydrologue dimensionne les pompes de chantier pour évacuer l’eau qui viendra à travers les parois excavées.

Porchet ou Lefranc : comment choisir le bon test ?

En résumé, l’essai Porchet s’apparente à un test d’infiltration de surface, idéal pour les problématiques d’assainissement individuel et d’eaux pluviales dans la couche supérieure du sol.

L’essai Lefranc, lui, est un test en profondeur, adapté à l’étude des sols saturés et aux projets nécessitant de connaître la perméabilité d’une couche plus profonde (fondations, nappe phréatique, etc.).

Voici un comparatif rapide :

- Profondeur : Porchet = généralement 0,5 à 2 m de profondeur max (hors nappe) ; Lefranc = plusieurs mètres de profondeur, souvent dans la nappe.

- Mise en œuvre : Porchet = trou creusé manuellement ou mini-pelle, matériel léger ; Lefranc = forage avec carottier/foreuse, tube PVC.

- Paramètre mesuré : Les deux donnent un coefficient de perméabilité K. Le Porchet mesure l’aptitude du sol à absorber par le haut (infiltration verticale + un peu latérale), le Lefranc mesure plutôt l’écoulement horizontal autour d’un forage.

- Domaines d’utilisation : Porchet = test d’aptitude du sol pour épandage, puits perdus, drainage de surface ; Lefranc = calcul de débit d’exhaure, étude de nappe, infiltration en profondeur.

- Limites : Porchet mal adapté si nappe très haute ou sol ultra imperméable (on ne pourrait rien mesurer) ; Lefranc mal adapté aux très faibles profondeurs (pas pertinent de forer 1 m) ou si on a besoin de multiple points rapides (forage chaque point coûte cher).

En pratique, le choix dépend du projet : pour une maison avec jardin cherchant à évacuer ses eaux de pluie, un essai Porchet suffira largement. Pour un bâtiment avec sous-sol en terrain marécageux, l’essai Lefranc sera incontournable.

Parfois, on combine les deux : par exemple, pour dimensionner un grand bassin d’infiltration, on peut faire un essai Porchet sur la couche supérieure de sol d’assise du bassin ET un essai Lefranc dans la couche plus profonde pour vérifier qu’il n’y aura pas de remontée de nappe excessive.

Faire réaliser un essai d’infiltration avec geo2mo

Si vous avez un doute sur la perméabilité de votre terrain ou que l’on vous demande un test de sol pour votre permis (par exemple un test de percolation pour une filière septique), il est conseillé de faire appel à un bureau d’études géotechniques expérimenté.

Chez geo2mo, nous réalisons aussi bien des essais Porchet que des essais Lefranc, en choisissant la méthode la plus appropriée pour votre projet.

Nos ingénieurs sauront vous guider : contactez-nous afin d’échanger sur votre besoin (assainissement, infiltration d’eaux pluviales, étude de nappe) et nous viendrons sur site effectuer les tests nécessaires.

Vous recevrez un rapport complet avec les résultats et nos recommandations pour la suite de votre projet, le tout avec la garantie d’une mesure fiable selon les normes en vigueur.

(Pour en savoir plus sur la gestion de l’eau dans les sols argileux, consultez notre article “Construire sur un sol argileux en Occitanie : 5 conseils pour éviter les fissures”, et pour comprendre où s’intègrent ces essais dans une étude globale, voyez notre guide des missions G1 à G5.)