La mission G3 de suivi géotechnique d’exécution agit comme un garde-fou sur le chantier. Elle vise à vérifier que les conditions réelles du sol correspondent aux hypothèses de l’étude de conception (mission G2) et à adapter rapidement le projet en cas d’aléa imprévu.

Dans cet article, nous passons en revue trois erreurs fréquentes sur les chantiers et comment une mission G3 permet de les éviter – avec check-lists actionnables à l’appui pour sécuriser vos travaux.

(Pour la théorie complète sur la mission G3, voir notre page dédiée à la mission G3.)

Rappel express : la mission G3 en 30 secondes

En phase d’exécution, la mission G3 correspond au pilotage géotechnique du chantier. Concrètement, un ingénieur géotechnicien assure le suivi des travaux : il contrôle la conformité du terrain aux prévisions de l’étude de sol G2, valide les fondations en place et ajuste le projet si nécessaire.

Son rôle est d’anticiper et corriger les problèmes de sol pour éviter sinistres, surcoûts et retards. La G3 met en œuvre une démarche dite “observationnelle” : on mesure le comportement réel du sol et de la structure pendant les travaux (tassements, stabilité des pentes, etc.) et on réagit immédiatement en cas d’écart significatif.

Cette boucle itérative de mesure–réaction (voir notre article sur les boucles de mesure-réaction) permet de construire sereinement en adaptant le projet aux réalités du terrain.

En résumé, la mission G3 est un contrôle actif sur chantier : ce n’est pas un simple rapport figé, mais un processus continu pour sécuriser l’ouvrage.

Voyons maintenant comment elle permet d’éviter trois erreurs coûteuses fréquemment rencontrées.

Erreur n°1 : Oubli de renforcement de fondations

Symptômes courants sur chantier

Cette première erreur survient lorsque les fondations prévues se révèlent inadéquates une fois le sol excavé. Quelques signes d’alerte typiques : un sol qui “refuse” trop tôt en fond de fouille (on rencontre un bloc rocheux ou un substrat imprévu empêchant de creuser à la profondeur prévue), des tassements imprévus dès l’ouverture des fouilles (le sol se compacte ou se déforme sous le poids des engins), des venues d’eau soudaines en fond de fouille (nappe phréatique plus haute que prévu ou source non détectée), ou encore une hétérogénéité stratigraphique marquée (le profil de sol réel diffère fortement des sondages initialement réalisés).

Ces situations indicatrices montrent que le renforcement des fondations aurait dû être anticipé et qu’il faut agir sans tarder.

Ce que la G3 doit vérifier tout de suite

Face à de telles surprises, l’ingénieur G3 intervient immédiatement pour confronter la réalité du terrain aux hypothèses de l’étude G2.

Il vérifie notamment : la nature des sols en place et la correspondance avec le profil attendu, la portance mesurée du fond de fouille (via des essais in-situ simples si nécessaire, comme un pénétromètre dynamique ou une plaque de charge rapide), la profondeur d’ancrage réelle des semelles par rapport au niveau prévu (faut-il creuser plus bas pour atteindre le bon sol ?), et la présence d’une nappe phréatique ou d’eau résiduelle non anticipée.

L’objectif est de déterminer rapidement si les fondations prévues peuvent être maintenues en l’état ou si un renforcement est requis.

Par exemple, si le sol en place est moins résistant qu’escompté, la G3 vérifiera s’il faut élargir une semelle, la descendre plus profondément, ou même recourir à une fondation spéciale (comme des puits ou micropieux). (Pour en savoir plus sur ces solutions de reprise, voyez nos pages sur le dimensionnement de fondations profondes et le choix micropieux vs fondations classiques dans nos 5 critères pour bien choisir.)

Correctifs typiques & arbitrages

Lorsque la nécessité d’un renforcement de fondation est confirmée, plusieurs correctifs peuvent être envisagés par l’équipe projet sous conseil du G3.

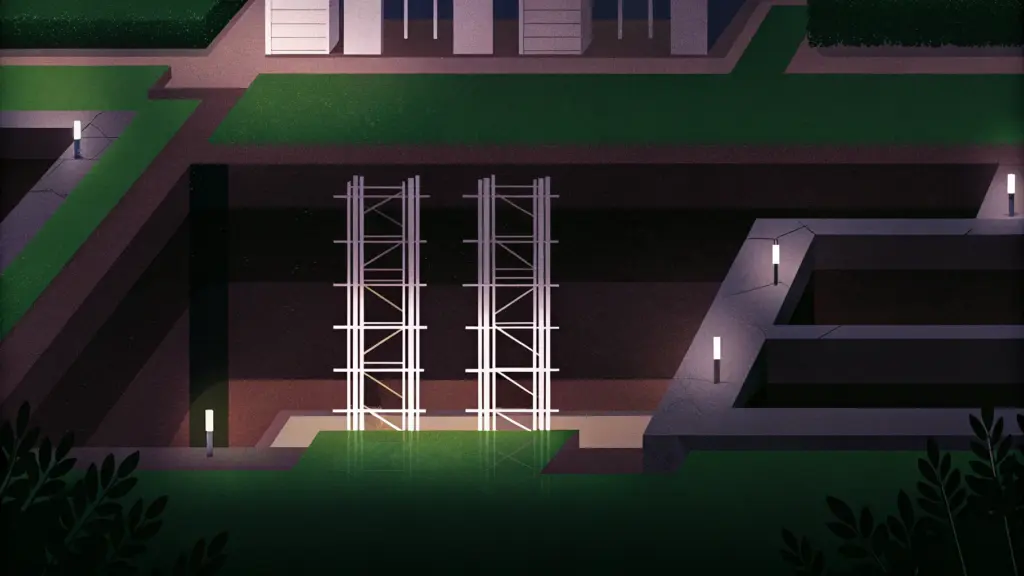

Parmi les solutions fréquentes : le passage de simples semelles isolées à des longrines filantes (poutres reliant les fondations pour mieux répartir les charges) éventuellement armées, l’ajout de micropieux ou de puits forés sous les semelles existantes pour aller chercher le bon sol en profondeur, l’augmentation de la taille des semelles (en plan et/ou en épaisseur) pour compenser la moindre résistance du sol, ou encore la mise en place d’un radier général (dalle de fondation couvrant l’ensemble de la surface) si les problèmes de sol sont généralisés sous tout le bâtiment.

Chaque option vient avec ses arbitrages de délai et de coût : par exemple, ajouter des micropieux peut prolonger le terrassement de quelques jours et engendrer un surcoût, mais c’est souvent plus rapide que de tout re-dessiner en phase travaux. L’important est que ces décisions soient prises rapidement et en concertation : l’ingénieur G3 formule sa recommandation, la maîtrise d’œuvre (MOE) valide techniquement et l’entreprise ajuste son planning en conséquence.

Un protocole clair est établi pour accepter le correctif (validation écrite via un compte-rendu G3 ou un avenant au plan d’exécution) afin de repartir sur de bonnes bases.

Check-list terrain (G3)

En mission G3, voici une check-list express à suivre sur le terrain dès qu’un problème de fondation est détecté :

- Mesures in-situ rapides : réaliser des essais simples sur sol en fond de fouille (pénétromètre, plaque, sondage complémentaire léger) pour quantifier la portance réelle et ne pas se fier aux seules observations visuelles.

- Photographies et PV de fouille : documenter systématiquement l’état des fonds de fouilles par des photos datées et établir un procès-verbal décrivant les sols rencontrés. Ces éléments serviront de référence pour justifier toute adaptation.

- Validation tripartite immédiate : organiser sur site une réunion éclair entre l’ingénieur géotechnicien G3, le conducteur de travaux de l’entreprise et le représentant de la MOE. Objectif : décider ensemble du renforcement à adopter (proposition du G3, accord de la MOE, faisabilité par l’entreprise) avant de poursuivre les travaux.

- Mise à jour des hypothèses géotechniques : intégrer le changement décidé dans les documents du suivi G3. Les hypothèses initiales de sol sont révisées (cf. notre article sur le rapport G3 et les hypothèses géotechniques révisables) pour tenir compte du sol réel. On consigne dans le journal de suivi G3 la solution retenue (profondeur finale de fondation, présence de micropieux, etc.) et les nouvelles consignes d’exécution à appliquer.

Suivre cette check-list permet de réagir vite et d’éviter que l’oubli initial d’un renforcement ne se transforme en sinistre (fondations sous-dimensionnées) ou en arrêt de chantier prolongé.

Erreur n°2 : Mauvais dimensionnement des soutènements

Pourquoi ça dérape ?

Les ouvrages de soutènement (murs, parois, berlinoises, etc.) sont souvent conçus sur la base d’hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes une fois le chantier en cours, conduisant à un dimensionnement insuffisant. Plusieurs raisons expliquent ces dérapages : des charges réelles différentes de celles prévues (par exemple une surcharge accidentelle près du mur, ou un niveau de nappe phréatique plus haut exercant une poussée d’eau non comptabilisée), un phasage de travaux modifié (si l’excavation est réalisée plus rapidement ou différemment que prévu, le soutènement peut être sollicité au-delà de sa conception initiale), ou encore une nature de sol divergente (le terrain rencontré a une cohésion plus faible ou des couches moins stables que celles anticipées dans l’étude).

Par exemple, un mur calculé en supposant un sol bien drainant peut se retrouver à retenir un matériau argileux saturé d’eau, beaucoup plus lourd et poussant, conduisant à des déplacements ou déformations anormaux. Lorsque “ça dérape”, on constate sur le terrain des signes comme des fissures sur le parement du soutènement, un fléchissement ou bombement du mur, ou de légers glissements du talus derrière l’ouvrage. Ces indices signalent que le dimensionnement initial est mis en défaut.

Contrôles G3 & “mesure-réaction”

Dès l’apparition des premiers doutes sur la tenue du soutènement, la mission G3 enclenche une série de contrôles ciblés. L’ingénieur G3 va tout d’abord vérifier la stabilité globale de l’ouvrage et du talus associé (s’assurer qu’il n’y a pas un risque d’effondrement général ou de basculement du mur), ainsi que la stabilité locale (pas de risque d’éboulement ponctuel entre deux ancrages, par exemple). On s’assure aussi que le drainage est opérationnel : un mauvais drainage derrière un mur peut augmenter drastiquement la poussée exercée.

Parallèlement, la G3 peut mettre en place une instrumentation minimale pour suivre l’évolution du problème : par exemple, installer des cibles topographiques sur le mur pour mesurer s’il bouge (nivellement régulier), ou un inclinomètre dans le sol si le risque l’exige, afin de relever d’éventuels déplacements en profondeur. Ces outils entrent dans une démarche de surveillance itérative : on mesure, puis on compare aux prévisions, et on réagit en conséquence.

C’est le principe des boucles mesure–réaction évoquées plus haut. Par exemple, si un déplacement de quelques millimètres est détecté là où l’on attendait un comportement quasi rigide, l’ingénieur G3 analyse l’écart : est-ce acceptable ou annonciateur d’un problème plus grave ? En fonction, il peut recommander des mesures correctives (ex. pause dans l’excavation, consolidation provisoire…) avant que la situation n’empire.

Cette méthode observationnelle, bien planifiée dans le rapport G3, permet de garder la maîtrise sur un soutènement même en conditions déviantes.

Plans de remédiation

Si le verdict est que le soutènement est effectivement sous-dimensionné pour les conditions rencontrées, plusieurs plans de remédiation sont possibles.

L’un des plus courants est de recalculer le ferraillage et d’ajouter des armatures de renforcement si l’ouvrage n’est pas encore entièrement terminé (par exemple, on peut épaissir le mur par un béton projeté additionnel intégrant plus d’armature, ou ajouter un retour en pied si possible).

Souvent, on opte pour des mesures externes : mise en place de tirants d’ancrage supplémentaires à travers le mur vers le terrain stabilisé, ajout de butons provisoires (poutres métalliques en appui entre le mur et la berme opposée de l’excavation) pour soulager la pression tant que le creusement n’est pas fini, ou encore réalisation de clous de sol dans le talus pour renforcer la cohésion du massif.

Si l’eau est en cause, un drainage amélioré est une solution prioritaire : par exemple, forages drainants derrière le mur, installation de pompes de rabattement de nappe, géocomposite drainant sur le talus, etc., afin de réduire la poussée hydrostatique. Parfois, c’est le phasage des travaux qu’on revoit : on peut décider de remblayer partiellement en pied de mur pour contre-buter avant de creuser plus bas, ou de travailler par banches alternées (creuser et soutenir en plusieurs passes fractionnées) plutôt que tout en une fois.

Chaque remédiation est étudiée par le G3 en collaboration avec le calculateur structure et l’entreprise, afin d’assurer que le soutènement retrouve une marge de sécurité suffisante. Bien sûr, on tient compte de l’impact sur le planning : ajouter des tirants peut se faire relativement vite, tandis que couler une contre-paroi en béton peut allonger le chantier de quelques semaines – il faut donc choisir la mesure efficace et proportionnée.

Check-list terrain (G3)

Lorsqu’un problème de soutènement est suspecté, le géotechnicien G3 peut s’appuyer sur la check-list suivante pour une réaction organisée :

- Relevé “as-built” du soutènement : comparer les plans d’exécution et la réalité. Relever les dimensions réelles du mur/paroi, la profondeur d’excavation atteinte, la nature du sol en face. Une coupe de principe mise à jour permet de voir d’où vient l’écart (par ex., “nappe observée à 2 m derrière le mur alors que non prévue”).

- Recalcul éclair de stabilité : sur la base de ces infos, réaliser rapidement une vérification de stabilité avec les nouveaux paramètres. L’ingénieur G3 peut, avec des outils de calcul ou même des abaques, estimer si le facteur de sécurité est suffisant ou non. Ce recalage numérique sert à dimensionner les renforcements (combien de tirants ajouter, où, de quelle longueur).

- Validation MOE/entreprise : tout ajustement doit être validé par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise de travaux. Organisez une réunion technique dédiée ou un point chantier pour expliquer la situation, présenter le plan de remédiation retenu et obtenir l’accord formel. C’est essentiel pour que chacun intègre les modifications (budget, planning, responsabilités).

- Consignes d’exécution mises à jour : suite à cela, diffuser des consignes écrites claires. Par exemple : “Action immédiate – Mettre en place 2 tirants provisoires de 15 m de long à 5 m de profondeur, dans les 48h” ou “Modifier le séquencement : réaliser le remblai de butée dès maintenant avant de creuser plus bas”. Ces instructions, émises par le G3 en accord avec la MOE, doivent être comprises de tous.

- Suivi rapproché : enfin, prévoir un suivi accru après correction. Poursuivre les mesures (cibles de surveillance, etc.) pour s’assurer que le renforcement produit l’effet attendu (par exemple, que les déplacements se stabilisent). Mettre à jour le journal de suivi G3 avec les résultats.

Grâce à ces étapes, on capitalise sur la réactivité de la mission G3 pour corriger la trajectoire.

En complément, pour vos futurs projets, une bonne préparation en amont limite ce genre de déconvenue : n’hésitez pas à consulter notre service de dimensionnement de soutènements et de parois afin de concevoir des ouvrages robustes adaptés à votre terrain.

Erreur n°3 : Adaptation tardive du terrassement au terrain réel

Signaux d’alerte

La troisième erreur consiste à tarder à adapter le terrassement alors que le terrain réel dicte des changements. Autrement dit, on poursuit le décapage, les déblais/remblais comme sur le plan initial, sans prendre en compte des conditions imprévues – ce qui mène à des écueils opérationnels.

Quels sont les signaux d’alerte ?

D’abord, des sur-excavations imprévues : on se retrouve à creuser plus profond ou plus large que prévu car le “bon sol” n’est pas là où on l’attendait, ou parce qu’il faut évacuer un matériau de mauvaise qualité découvert inopinément.

Ensuite, des fronts de taille instables : parois de fouilles ou talus provisoires qui s’éboulent, fissurent ou nécessitent sans cesse d’être purgés, révélant un sol plus instable que prévu ou une pente trop raide pour la nature du terrain. Autre indicateur : des venues d’eau abondantes dans les fouilles, transformant le site en bourbier (signe d’une nappe peu profonde ou d’une source non repérée, exigeant des mesures de drainage).

Enfin, un déséquilibre des volumes de déblais/remblais : le chantier génère beaucoup plus de déblais que prévu (ou au contraire manque de matériaux pour remblayer), car la densité ou la teneur en eau du sol diffère de ce qui était estimé, ou parce que certaines zones ont dû être excavées au-delà du plan.

Si l’on constate ces éléments sans réagir, le risque est d’avoir un terrassement inadapté – fond de forme non conforme, plateforme de travail sur sol meuble, talus dangereux – et in fine des retards et surcoûts pour rectifier tout cela.

Que fait la G3 immédiatement ?

Le rôle de la mission G3 est de ne pas laisser traîner ces signaux d’alerte. Dès qu’une anomalie de terrassement est constatée, l’ingénieur G3 va mettre à jour le modèle de sol du projet avec les informations de terrain. Par exemple, si la roche attendue à 2 m de profondeur n’est atteinte qu’à 4 m, il faut recalculer les pentes de talus ou les volumes à évacuer en conséquence. La G3 propose souvent des mesures conservatoires immédiates : installer un drainage provisoire (pompes, tranchées drainantes) pour évacuer l’eau et assainir la fouille, aménager des banquettes intermédiaires sur un talus trop haut afin de le stabiliser (plutôt qu’une grande pente continue, on crée des paliers), ajuster la pente des talus à l’angle naturel de stabilité du sol réellement en place (par exemple passer d’une pente 3:2 à 2:1 si le terrain est plus argileux et moins stable).

L’ingénieur G3 alerte rapidement la MOE et l’entreprise dès qu’un tel ajustement est nécessaire, afin qu’un arrêt de chantier prolongé soit évité. Souvent, une adaptation rapide (même provisoire) permet de poursuivre les travaux en sécurité le temps de définir la solution pérenne.

Par exemple, pomper l’eau et mettre un géotextile + grave en fond de fouille pour stabiliser provisoirement le sol, en attendant de décider si on creuse plus ou si on change de fondation. Ou bien, délimiter une zone instable et la signaler pour ne pas y faire circuler d’engins tant qu’un renforcement de sol n’a pas été fait. L’idée centrale est la synchronisation : la G3 doit ajuster ses recommandations en temps réel avec le déroulement du terrassement, pour limiter au maximum l’impact sur le planning.

Bonnes pratiques

Pour éviter de se retrouver débordé en fin de terrassement, quelques bonnes pratiques sont préconisées, pilotées par la mission G3 en collaboration avec l’équipe de travaux :

- Relevés quotidiens du terrain : il est utile de lever régulièrement le profil des fouilles et des talus en cours de terrassement (par un géomètre ou via drone/photogrammétrie). Ces relevés permettent de comparer le profil réalisé au profil prévu. Si des écarts apparaissent (profondeur excessive par endroits, subsidence, etc.), on les détecte tout de suite et on ajuste le tir le lendemain.

- Gestion rigoureuse des matériaux : la G3 conseille sur le tri des matériaux excavés. Par exemple, mettre de côté les matériaux de bonne qualité pour les réutiliser en remblai compacté là où c’est acceptable, et évacuer les terres non utilisables (argiles molles, tourbe, etc.) plutôt que de les remettre en place sous future voirie. Cela évite qu’en fin de chantier on découvre qu’une plateforme est insuffisamment portante parce qu’on y a remis de “mauvaises” terres. Un bon contrôle de la portance de la plateforme après terrassement (plaque, pénétro) valide que le sol resté en place est assez robuste.

- Adaptation du phasage terrassement : plutôt que de tout décaper sur l’ensemble du site d’un coup, mieux vaut avancer par étapes et zones. La mission G3 peut préconiser de traiter en priorité les zones potentiellement problématiques (ex. zones humides identifiées, ou proximité d’une limite de propriété sensible) de façon isolée, afin de gérer les aléas localement sans stopper le chantier entier. En phasant intelligemment (par exemple, terrasser d’abord les voiries, puis les lots, etc.), on peut aussi répartir les déblais/remblais de manière plus équilibrée sur le site.

- Suivi des conditions météo et saisonnières : cela peut sembler évident, mais terrasser un sol argileux en plein hiver pluvieux n’a rien à voir avec le faire en été sec. La G3 doit intégrer ces paramètres dans ses conseils. Par exemple, anticiper la mise en place de tapis de roulement en cas de pluie, ou planifier le terrassement d’une zone très argileuse plutôt en fin de printemps qu’en pleine période humide. Un sol gorgé d’eau se travaille mal et se compacte mal – mieux vaut prévenir.

- Coordination avec les autres lots (réseaux, voiries) : enfin, la mission G3 veille à ce que l’adaptation du terrassement reste cohérente avec les autres ouvrages à réaliser. Par exemple, si on doit finalement abaisser une plateforme de 50 cm de plus, il faudra en informer aussi le lot VRD (Voiries et Réseaux Divers) pour adapter le niveau des canalisations, etc. La G3 agit donc de concert avec l’ingénieur VRD ou lotissement. (Pour une vue d’ensemble de la préparation de terrain, voir notre guide sur réussir son lotissement du terrassement à la viabilisation.)

En appliquant ces bonnes pratiques, on garde la maîtrise du terrassement et on limite les mauvaises surprises coûteuses en fin de chantier.

Check-list terrain (G3)

Pour la mission G3, voici une check-list opérationnelle à mettre en œuvre pendant le terrassement, surtout si le terrain s’avère capricieux :

- Profil en long et en travers “tel que réalisé” : relever précisément les altitudes atteintes et la géométrie des pentes après chaque grande étape de terrassement. Comparer avec le profil “théorique” et documenter les écarts. Ceci servira à justifier d’éventuelles modifications (pentes adoucies, profondeurs accrues) auprès de la MOE et du maître d’ouvrage.

- Contrôle de portance de la plateforme : une fois le décapage terminé sur une zone, effectuer un essai de plaque ou un autre test de portance sur la couche de forme. Le G3 valide ainsi que le sol en place supportera la suite (fondations, dallages, route…). Si la portance est insuffisante, prévoir un compactage additionnel ou une amélioration de sol (apport de grave, chaux-ciment, etc.) avant de continuer.

- Gestion de l’eau : vérifier quotidiennement l’efficacité du dispositif de pompage ou de drainage mis en place. Désigner un point de rejet de l’eau pompée (éviter qu’elle ne retourne dans la fouille). Anticiper la météo : par exemple, bâcher les tas de terre fine pour qu’ils ne se transforment pas en boue sous la pluie, creuser des fossés périphériques pour détourner les eaux de ruissellement hors du chantier.

- Traçabilité des déblais/remblais : tenir un journal des terres. Le G3 peut y contribuer en notant les volumes sortis (X m³ envoyés en décharge ou en centre de recyclage), les volumes réutilisés sur site, et leur emplacement de remploi. Cela évite les dépassements de budget “nuisibles” (par ex., évacuer trop de terre alors qu’on aurait pu en garder pour recharger ailleurs). De plus, pour le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), cela documente précisément la constitution du remblai et la destination des matériaux excédentaires.

- Point de validation avant gros œuvre : enfin, avant de lancer les travaux de fondations ou de voirie sur la zone terrassée, le G3 organise un point de contrôle final avec la MOE et l’entreprise. L’objectif est de s’assurer que tout est en ordre : niveaux conformes (ou adaptés d’un commun accord), sol sain apparent, aucune instabilité résiduelle, conformité aux préconisations de l’étude G2 ou aux mises à jour validées pendant la G3. Ce feu vert formalisé (par exemple via un PV de fin de terrassement) permet de passer sereinement à la suite.

Suivre cette check-list permet d’éviter l’erreur d’une adaptation tardive : au contraire, on adapte en continu, grâce à la vigilance de la mission G3.

La méthode GEO2MO en mission G3 (opérationnelle)

Comment GEO2MO aborde-t-il concrètement une mission G3 sur le terrain ? Notre approche se veut pragmatique et réactive, axée sur la sécurité du projet et la fluidité des décisions.

- Circuit court de décision : chez GEO2MO, le référent géotechnique de votre projet reste joignable et mobilisable à tout moment pendant les travaux. Fini les intermédiaires laborieux : l’ingénieur G3 en charge peut décider rapidement sur site des mesures à prendre (après concertation avec vous) sans attendre un long circuit hiérarchique. Ce fonctionnement en mode agile accélère grandement la résolution des aléas : un problème le matin, une solution validée l’après-midi.

- Intervention nationale, équipes mobiles : nous disposons d’équipes mobiles capables d’intervenir sur chantier partout en France. Que votre projet soit en Île-de-France, en province ou en DOM-TOM, nous pouvons dépêcher rapidement un ingénieur et, si besoin, du matériel d’investigation (sondeuses, laboratoires mobiles) pour réaliser des contrôles géotechniques sur place. Cette couverture nationale assure qu’aucun chantier n’est hors de portée et que les mêmes standards de qualité G3 sont appliqués partout.

- Outils & livrables : notre suivi G3 s’appuie sur des outils modernes de surveillance (instruments de mesure, relevés 3D) et une documentation rigoureuse. À chaque étape clé, GEO2MO fournit des livrables opérationnels : une note de recalage géotechnique en cas de changement de solution de fondation (avec justifications de calcul), des croquis terrain annotés pour illustrer clairement aux entreprises les adaptations à mettre en œuvre, des PV de contrôle (portance, ancrage, etc.) après chaque vérification importante, une mise à jour formelle des hypothèses révisables dans le rapport G3 lorsqu’elles évoluent, et bien sûr un plan d’actions précis accompagné de nouvelles consignes d’exécution si nécessaires. Tout est documenté afin qu’il n’y ait pas de zone d’ombre.

- Coordination et traçabilité : nous attachons une grande importance à la coordination avec les autres acteurs du chantier. L’ingénieur G3 GEO2MO s’intègre aux réunions de chantier (ou les provoque si besoin) aux côtés de la MOE, de l’entreprise et même du coordonnateur SPS (Sécurité Protection de la Santé) s’il y a un impact sur la sécurité. Chaque décision ou observation fait l’objet d’une traçabilité dans un journal de suivi G3, daté, partageable avec le client. Ainsi, le maître d’ouvrage garde la visibilité sur les événements et arbitrages en temps réel. Cette transparence évite les litiges ultérieurs : tout est tracé, justifié et validé par les parties prenantes.

En somme, la méthode GEO2MO en mission G3, c’est d’être un chef d’orchestre géotechnique proactif sur le chantier, qui interprète les signaux du terrain et orchestre rapidement la bonne réponse.

Nous mettons en pratique les principes des boucles mesure-réaction et des hypothèses géotechniques révisables pour sécuriser votre projet tout en gardant sa flexibilité et son efficacité économique.

Coûts & délais : où trouver l’info ?

Vous vous demandez combien coûte une mission G3 et quel impact un suivi d’exécution peut avoir sur le planning de votre chantier ?

Nous avons dédié une page complète à ces questions.

Pour tout savoir sur les tarifs d’une étude de sol G3, les facteurs de variation de prix et les délais d’intervention, rendez-vous sur notre page sur le prix d’une étude de sol G3.

(Spoiler : investir dans un bon suivi G3 vous fait souvent économiser bien plus en évitant les erreurs évoquées ci-dessus !)

Comment nous briefer pour une G3 efficace ?

Pour qu’une mission G3 soit menée efficacement, il est essentiel de bien préparer le terrain (sans jeu de mots) lors de la prise de contact. Plus nous disposons d’informations en amont, plus nous pourrons intervenir rapidement et justement. Voici comment briefer GEO2MO au mieux sur votre projet :

- Documents d’étude disponibles : transmettez-nous les études déjà réalisées, en particulier le rapport de mission G2 Géotechnique (étude de sol de conception) s’il existe, ainsi que toute étude spéciale pertinente (rapport G1 préalable, études hydrogéologiques, etc.). Cela nous permettra de connaître les hypothèses de départ et le modèle de sol prévu.

- Plans d’exécution et DCE : envoyez-nous les plans de chantier disponibles – plans de masse, plans de fondations, coupes de terrassement, notes de calcul des soutènements, etc. Si un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) a été établi, c’est une mine d’or d’informations (phasing des travaux prévu, contraintes techniques imposées aux entreprises…). Plus nous connaissons votre projet dans le détail, mieux nous pourrons cibler le suivi.

- Contraintes de planning : indiquez-nous vos échéances clés. Y a-t-il une date de début de terrassement fixée ? Combien de temps est prévu pour le gros œuvre ? Y a-t-il des phases critiques (ex : un soutènement doit être terminé avant l’hiver) ? Cette visibilité nous aide à planifier la mission G3 au bon moment, avec l’intensité adéquate aux périodes à risque.

- Contexte du site et accès : décrivez le site et son environnement. Par exemple : est-ce en zone urbaine dense (accès difficile pour du matériel) ? Sur un flanc de colline isolé (pentes d’accès, etc.) ? Y a-t-il des voisins sensibles (riverains, routes, voies SNCF) à proximité imposant des précautions ? Ce contexte logistique et environnemental nous permettra d’anticiper d’éventuelles instrumentations spécifiques (surveillance vibration si riverains, etc.) et d’organiser nos venues sur site efficacement.

- Aléas connus ou craintes particulières : si vous (ou d’autres intervenants) avez déjà repéré des points d’attention, dites-le nous. Par exemple, “on suspecte une ancienne carrière sous le coin nord du terrain”, ou “le terrassier a signalé que le sol semblait très meuble sur la tranche ouest lors des premiers coups de pelle”. Ces informations de terrain sont précieuses pour orienter notre vigilance.

- Photos et rapports de chantier : si le terrassement a débuté ou si le site présente des particularités visibles (affleurements, fissures sur des bâtiments avoisinants, etc.), n’hésitez pas à nous fournir des photographies ou comptes-rendus. Un cliché vaut parfois mieux qu’un long discours pour comprendre la situation sur place.

En réunissant ces éléments, vous nous donnerez toutes les cartes en main pour préparer un plan d’action G3 sur mesure.

FAQ – Vos questions fréquentes sur la mission G3

Que faire si le sol en fond de fouille est plus mauvais que prévu ?

Surtout, ne pas continuer les travaux “comme si de rien n’était”. Il faut marquer un temps d’arrêt et faire évaluer la situation par l’ingénieur G3.

On réalise des mesures (sondage complémentaire, test de portance) pour quantifier combien le sol est plus médiocre qu’anticipé. Ensuite, on adapte la solution de fondation : soit approfondir la fouille jusqu’à atteindre un meilleur stratum (si c’est possible et cohérent structurellement), soit mettre en place une solution de renforcement (par exemple ajouter des micropieux, du béton de propreté armé, augmenter la semelle, etc.).

L’important est de documenter l’écart (photos, mesures) et de faire valider la solution de remplacement par le bureau de contrôle le cas échéant. Avec une mission G3, ce processus est enclenché très vite, ce qui limite la gravité de la découverte d’un “mauvais sol”. Mieux vaut perdre 1 jour à recalculer et renforcer, que d’ignorer le problème et voir apparaître des fissures des mois plus tard.

Jusqu’où peut-on modifier un soutènement déjà coffré sans tout reprendre ?

Si le béton du mur de soutènement est déjà coulé (“coffré-décoffré”), les possibilités d’adaptation existent mais sont nécessairement limitées par ce qui a été exécuté.

On peut renforcer a posteriori en ajoutant des éléments extérieurs : par exemple, appliquer une contre-paroi en béton projeté armé qui viendra épauler le mur existant, installer des tirants d’ancrage traversants si la configuration le permet (forage au travers du mur durci), ou encore ajouter des piliers/butons en face interne si l’espace le tolère (peu courant en extérieur, plus fréquent en soutènement de tranchée provisoire).

En revanche, on ne pourra pas modifier l’armature interne déjà coulée ni la géométrie de base du mur sans démolition. C’est pourquoi, en cas de doute sur un soutènement fraichement réalisé, la G3 cherchera souvent des solutions “additives” plutôt que de tout raser.

Chaque cas est particulier : la marge de manœuvre dépend de la surcharge possible sur les fondations existantes, de l’accès pour ajouter des renforcements, etc. L’ingénieur G3 étudiera avec le concepteur du mur et l’entreprise la solution la plus pragmatique. Dans tous les cas, il est crucial de surveiller le comportement du soutènement (auscultation) durant ces modifications pour s’assurer que la stabilité est maintenue.

Comment documenter les décisions G3 pour le DOE ?

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) doit garder la trace de toutes les adaptations faites en cours de chantier. La mission G3 produit justement un rapport final de mission qui inclut généralement : le journal de suivi avec les événements marquants (date, observation, décision), les comptes-rendus de réunions de chantier liées au géotechnique, les mesures effectuées (résultats d’essais in-situ, relevés d’instruments), et les notes de calcul de recalage s’il y a eu des changements de dimensionnement.

Ce rapport G3 final, complété éventuellement d’avenants aux plans (plans “as-built” des fondations si profondeur modifiée, plan des tirants ajoutés sur un soutènement, etc.), fait partie intégrante du DOE.

En pratique, c’est le géotechnicien G3 qui compile ces informations et les transmet à la maîtrise d’œuvre en fin de mission. Il est prudent d’y joindre également des photos datées illustrant les adaptations clés (par exemple, photo d’un micropieu installé en renfort, photo d’un drain posé derrière un mur). Ainsi, le DOE contiendra une véritable “histoire géotechnique” du chantier, utile pour la maintenance future ou en cas de vente du bien.

Quelle instrumentation minimale prévoir sur un chantier à “risque moyen” ?

La réponse dépend évidemment de la nature du risque, mais pour un chantier considéré à risque géotechnique modéré, on privilégie des outils simples et robustes.

Par exemple, pour surveiller un tassement de bâtiment ou de remblai, on peut se contenter de repères de nivellement (cibles ou plots fixés et relevés régulièrement au niveau) plutôt que d’installer un tassementmètre complexe.

Pour un talus ou un soutènement de hauteur modérée, de simples jalons témoins plantés verticalement en crête de talus peuvent indiquer visuellement un début de glissement (s’ils s’inclinent, c’est que le sol bouge). On peut aussi utiliser des fissuromètres manuels sur des fissures d’un ouvrage voisin à risque, au lieu de capteurs électroniques. En gros, l’instrumentation minimale c’est d’abord vos yeux et un mètre : une inspection visuelle quotidienne par l’équipe G3, complétée de quelques points de mesure topographiques hebdomadaires, suffisent souvent sur un chantier standard.

En revanche, si le risque est spécifique (exemple : vibrations dues à un battage de pieux), l’instrumentation correspondante devient nécessaire même si le chantier est “moyen” par ailleurs (dans ce cas, sismographes ou géophones pour mesurer les vibrations). La clé est de coller aux besoins sans suréquiper inutilement.

Notre article sur les boucles de mesure-réaction détaille comment calibrer ce dispositif de suivi.

Qui valide les adaptations de terrassement quand le phasage change en cours de route ?

Lorsqu’un phasage de terrassement évolue (par exemple on décide de terrasser une zone plus tard, ou de modifier l’ordre des travaux), plusieurs acteurs doivent donner leur aval.

En général, la maîtrise d’œuvre (MOE) a la main pour accepter une modification de planning ou de méthode, puisqu’elle coordonne l’ensemble du chantier. Cependant, s’agissant d’adaptations touchant au sol et aux structures, la validation technique du G3 est primordiale : c’est le géotechnicien qui confirme que le nouveau scénario ne posera pas de problème de stabilité ou de qualité (ou indique quelles précautions ajouter).

Souvent, le maître d’ouvrage est informé et peut acter ces changements via un ordre de service s’il y a un impact contractuel. Mais sur le terrain, très concrètement, c’est un travail collégial : l’entreprise propose un ajustement (ex : “on va finalement terrasser ce secteur en dernier à cause d’un retard de réseau”), le G3 évalue les conséquences géotechniques (ex : “ok mais il faudra protéger la base du talus en attendant, voici comment…”), la MOE valide en pesant les aspects délai et coût. Donc, qui “valide” ?

On peut dire : la MOE tranche, sur avis du G3 pour tout ce qui touche au sol. Et bien sûr, on formalise tout ça par écrit (compte-rendu, mise à jour du planning, note technique G3) pour garder une trace des responsabilités et décisions.

Conclusion – Besoin d’une mission G3 ? On s’en occupe !

Un chantier sans accroc géotechnique, ça se prépare et ça se pilote. Nos ingénieurs GEO2MO sont là pour vous éviter les trois erreurs majeures évoquées et bien d’autres, grâce à un suivi rigoureux et une réactivité de tous les instants.

Besoin d’un coup de pouce géotechnique sur votre chantier ?

N’attendez pas le sinistre : contactez-nous pour une mission G3 sur mesure. Nous intervenons partout en France et pouvons mobiliser nos équipes rapidement.

Demandez un devis gratuit (réponse sous 48h) via notre formulaire en ligne, ou appelez-nous directement au 04.48.20.26.51 pour échanger sur votre projet.

Avec GEO2MO, vous mettez toutes les chances de votre côté pour un chantier maîtrisé – et des fondations solides, au propre comme au figuré.