La viabilisation d’un terrain désigne l’ensemble des travaux et démarches permettant de rendre un terrain constructible en le raccordant aux réseaux publics essentiels (voirie, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, assainissement).

Si vous avez repéré un terrain « nu » non viabilisé, il est crucial d’anticiper les frais de branchement aux divers réseaux pour éviter les mauvaises surprises.

Combien coûte la viabilisation d’un terrain ? En moyenne, il faut prévoir un budget global entre 5 000 € et 15 000 € pour viabiliser un terrain, avec de fortes variations selon la situation (proximité des réseaux, nature du sol, taxes locales).

Suivez ces 5 étapes clés pour comprendre la procédure de viabilisation et estimer au mieux les coûts associés à votre projet.

1. Vérifier la constructibilité et obtenir les autorisations initiales

Avant toute chose, assurez-vous que le terrain est bien constructible et qu’il pourra être viabilisé.

Cette étape passe par deux démarches administratives importantes :

- Consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le PLU vous indiquera le zonage du terrain (constructible ou non) et les règles à respecter (par exemple, distances, hauteur de construction, etc.). Si le terrain n’est pas en zone constructible au PLU, il ne pourra pas être viabilisé tant que le zonage n’a pas changé.

- Demander un certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) : Ce document officiel, délivré par la mairie, précise les règles d’urbanisme applicables et surtout les possibilités de viabilisation du terrain. Le certificat d’urbanisme indique si le terrain peut être raccordé aux réseaux publics et dans quelles conditions. S’il révèle par exemple que les réseaux sont trop éloignés (donc des travaux très coûteux), vous serez averti avant d’engager l’achat ou les travaux.

En parallèle, assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires : permis de construire, autorisations de voirie pour ouvrir la chaussée si besoin, etc. Sans ces feux verts administratifs, impossible de commencer les travaux de viabilisation.

(À noter : Depuis 2020, une étude de sol géotechnique G2 est obligatoire avant la construction d’une maison sur un terrain situé en zone à risque d’argiles, afin de concevoir des fondations adaptées.

N’hésitez pas à faire réaliser une étude de sol G2 en amont – Geo2mo propose ce service – pour sécuriser votre projet.)

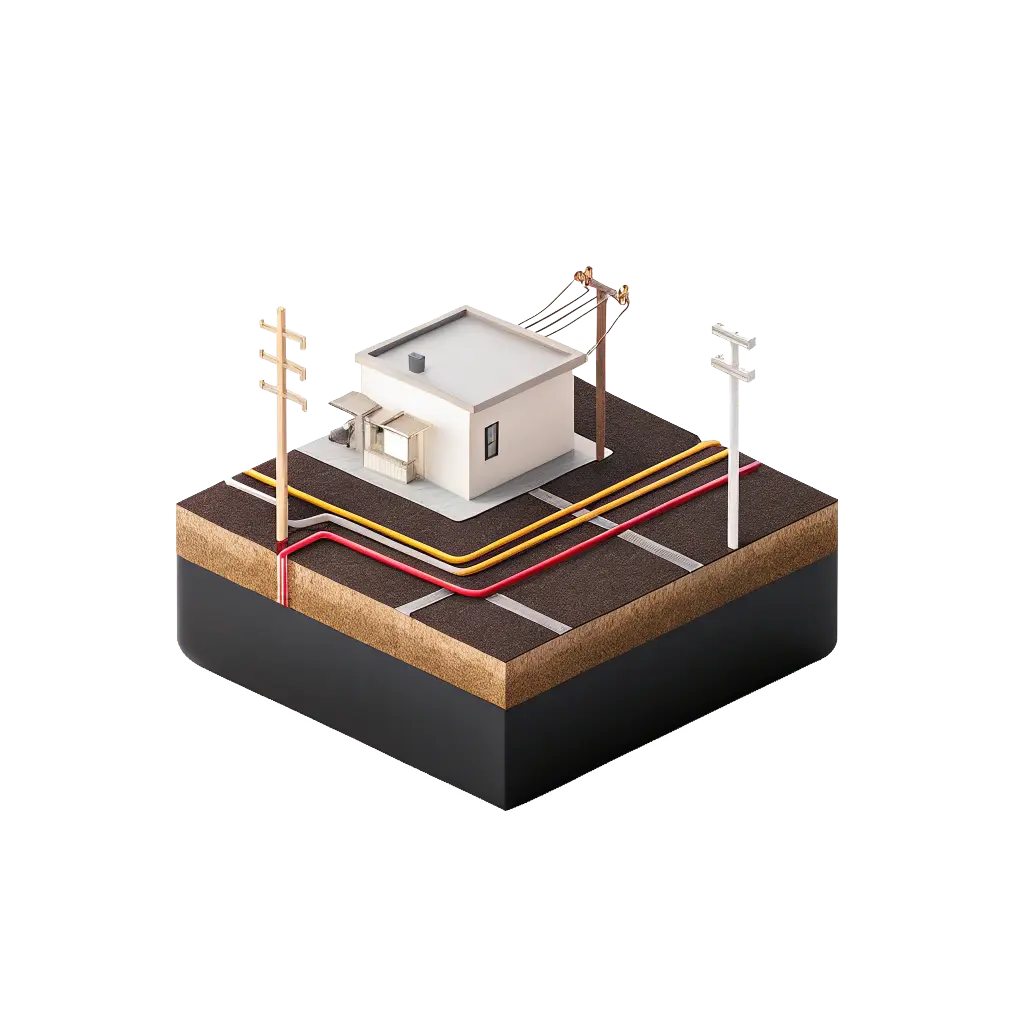

2. Planifier les raccordements aux différents réseaux

Une fois la constructibilité confirmée, il faut planifier le raccordement du terrain à chaque réseau public indispensable.

Chaque branchement implique de contacter l’organisme gestionnaire et de suivre une procédure particulière :

- Raccordement à l’eau potable et à l’assainissement : Adressez-vous à la mairie et à la compagnie des eaux locale. Un formulaire de demande de branchement est généralement à remplir. Le coût dépend surtout de la distance entre votre parcelle et la canalisation publique d’eau ou d’égout. Si le terrain n’est pas proche d’un réseau d’assainissement collectif, vous devrez prévoir un système individuel (fosse septique ou micro-station) et obtenir l’accord du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

- Raccordement au réseau d’électricité : Faites une demande de raccordement auprès d’Enedis (le gestionnaire du réseau électrique) ou via votre fournisseur d’électricité. Fournissez une copie du permis de construire et les plans. Enedis étudiera la distance à la ligne existante et le type de branchement nécessaire. Une devis de raccordement vous sera proposé, incluant éventuellement l’extension du réseau si votre terrain est éloigné

- Raccordement au gaz : Si vous souhaitez le gaz naturel, contactez GRDF ou votre fournisseur de gaz. Là aussi, un devis sera établi en fonction de la distance au réseau gaz et de vos besoins (puissance de chauffe, etc.).

- Raccordement télécom (téléphone, internet) : Contactez un fournisseur internet (Orange, etc.) pour raccorder le terrain au réseau téléphonique ou à la fibre optique. Bonne nouvelle, le coût est souvent modique en zone couverte (de l’ordre de 100 € à 200 €), sauf si vous êtes très isolé.

- Création d’un accès voirie : Si le terrain n’a pas encore d’accès depuis la route, vous devrez peut-être réaliser un chemin d’accès ou une entrée charretière. Cela nécessite une autorisation de la mairie (demande d’autorisation de voirie) et représente un coût supplémentaire (pose d’un bateau, portail éventuel, etc.).

Chaque organisme (eau, électricité, etc.) vous indiquera les démarches précises.

Il est conseillé de lancer ces demandes en parallèle car les délais peuvent être longs (plusieurs semaines à quelques mois selon les travaux et les disponibilités des techniciens).

3. Estimer le coût de la viabilisation du terrain

Quel est le coût pour viabiliser un terrain ?

Le budget total dépend de plusieurs facteurs, notamment : la distance aux réseaux existants, la nature du terrain (sol rocheux ou non, nécessité de creuser la chaussée), le nombre de réseaux à brancher, et les taxes locales éventuelles.

Voici les principaux postes de dépenses pour la viabilisation, avec des ordres de grandeur :

- Branchement à l’électricité : Environ 1 000 € pour un raccordement standard sur une courte distance. Au-delà de 30 m de tranchée, prévoyez environ +200 € par mètre supplémentaire

- Branchement au gaz : Environ 400 € à 1 000 € si le réseau passe à proximité immédiate. Comme pour l’électricité, un surcoût (~100 €/m) s’applique si le terrain est éloigné de plus de 30 m.

- Branchement à l’eau potable : Environ 800 € à 1 500 € en moyenne, incluant le compteur d’eau. Si une extension de canalisation est nécessaire (terrain isolé), comptez environ +45 € par mètre au-delà de 10 m.

- Raccordement au tout-à-l’égout (assainissement collectif) : Très variable : de 3 000 € à 10 000 € selon la distance et la nécessité de travaux de voirie. Si le réseau d’égout est en face du terrain, le coût est limité (juste poser un tuyau sous le trottoir) ; en revanche, traverser une route sur 50 m pour rejoindre un collecteur en face peut faire grimper la facture.

- Assainissement individuel (fosse septique) : Si le terrain n’est pas relié au tout-à-l’égout, l’installation d’un dispositif individuel agréé vous coûtera généralement entre 6 000 € et 10 000 € (filière traditionnelle minimale), voire plus pour une micro-station clé en main.

- Télécom (ligne téléphonique/fibre) : Souvent négligeable à l’échelle du projet, autour de 100 € à 200 € symboliques, surtout si un réseau passe déjà devant chez vous.

En additionnant ces postes, le coût total de viabilisation se situe souvent entre 5 000 € et 15 000 € au total. Un terrain bien desservi en zone urbaine coûtera vers le bas de la fourchette (~5 000 €), tandis qu’un terrain isolé ou avec des contraintes peut atteindre ou dépasser 15 000 €. Il est prudent d’ajouter une marge pour imprévus, car des surcoûts peuvent surgir en cours de chantier (roche dure à creuser, besoin d’une pompe de relevage pour l’assainissement, etc.).

Bon à savoir :

Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre département sur les aides financières potentielles. Par exemple, certaines Agences de l’eau ou collectivités accordent des subventions pour les installations d’assainissement écologique, ou prennent en charge une partie des coûts de raccordement en zone rurale. Ces coups de pouce peuvent alléger la facture si vous y êtes éligible.

4. Réaliser les travaux de branchement et de raccordement

Lorsque les devis sont acceptés et que vous avez planifié chaque intervention, place aux travaux de viabilisation à proprement parler. Selon les cas, vous pouvez :

- Faire appel aux gestionnaires de réseaux publics : Souvent, l’organisme lui-même (Enedis pour l’électricité, la compagnie des eaux, etc.) réalise ou mandate une entreprise pour effectuer le branchement depuis le réseau public jusqu’à la limite de votre terrain. Ces travaux extérieurs sont généralement à votre charge via le devis que vous avez accepté.

- Faire intervenir un terrassier pour les tranchées sur votre terrain : Vous devrez creuser des tranchées sur votre propriété pour prolonger chaque réseau jusqu’à l’emplacement de la future construction. Un terrassier professionnel peut coordonner l’ouverture de tranchées communes pour passer toutes les gaines (eau, élec, télécom) en une seule fois, ce qui optimise les coûts. Pensez à installer des fourreaux (conduits) différenciés pour chaque réseau, conformément aux normes (profondeur et couleur réglementaires pour l’eau, l’électricité, etc.).

- Coordonner le planning : L’ordre importe peu, mais il est souvent logique de commencer par les réseaux enterrés (eau, assainissement, électricité, télécom) puis de finir par la voirie et les finitions. Assurez-vous de la présence des concessionnaires au moment opportun (par exemple, Enedis vient raccorder les câbles une fois la tranchée creusée). Prévoyez aussi le remblaiement et le rétablissement de la chaussée si elle a été ouverte.

À l’issue des travaux, chaque organisme procède aux contrôles de conformité (par exemple, Enedis vérifie l’installation électrique, la mairie ou le SPANC contrôle l’assainissement). Une fois les branchements jugés conformes, vous pourrez passer à l’étape finale de mise en service.

5. Mise en service des réseaux et finalisation

Une fois les réseaux raccordés physiquement, il reste à mettre en service chaque connexion :

- Ouverture des compteurs et contrats : Contactez les fournisseurs pour ouvrir les compteurs d’eau, d’électricité, de gaz. Cela implique de souscrire des contrats (abonnements) auprès des compagnies de votre choix. Par exemple, pour l’électricité, choisir un fournisseur (EDF, Total Énergies, etc.) qui fera mettre en service le compteur Enedis à votre nom.

- Vérification finale et certificat de conformité : Pour certains réseaux, un certificat de conformité peut être requis. C’est le cas en électricité (attestation CONSUEL si vous faites construire la maison) ou en gaz (certificat Qualigaz). Assurez-vous de bien obtenir ces documents, sans quoi les fournisseurs ne donneront pas l’alimentation.

- Récolement et mise à jour administrative : Après viabilisation, pensez à envoyer en mairie les documents attestant que le terrain est désormais viabilisé. Cela peut être utile pour mettre à jour le certificat d’urbanisme ou simplement pour vos dossiers. Vous disposerez désormais d’un terrain viabilisé et prêt à accueillir votre construction.

Enfin, n’oubliez pas que viabiliser un terrain ajoute une plus-value certaine à votre propriété : un terrain viabilisé est plus facile à vendre et permet de démarrer une construction sans délais supplémentaires. Ce coût, bien qu’important, sécurise la suite de votre projet immobilier.

La viabilisation d’un terrain implique des démarches administratives préalables, des raccordements techniques multiples et un budget significatif à prévoir.

En suivant ces étapes et en vous informant dès le départ sur les coûts (devis des gestionnaires, frais de raccordement, taxes…), vous pourrez anticiper le budget pour viabiliser votre terrain et éviter les mauvaises surprises.

Avec une bonne planification, votre terrain nu deviendra un emplacement constructible pleinement opérationnel, raccordé à tous les services essentiels.

FAQ – Foire aux questions sur la viabilisation de terrain

Qu’est-ce que la viabilisation d’un terrain ?

La viabilisation consiste à rendre un terrain constructible en le raccordant aux réseaux et infrastructures essentiels (arrivée d’eau potable, électricité, gaz, télécommunications, évacuation des eaux usées, accès routier). Un terrain viabilisé dispose ainsi de tous les branchements nécessaires pour accueillir une maison dans des conditions normales de confort et de sécurité. Sans viabilisation, un terrain « nu » n’a ni eau courante, ni électricité, ni accès à l’égout, ce qui empêche toute construction habitable tant que ces raccordements ne sont pas effectués.

Quel est le coût pour viabiliser un terrain ?

Le coût de viabilisation varie en fonction de la situation du terrain, mais on estime généralement un budget total entre 5 000 € et 15 000 € pour raccorder un terrain aux principaux réseaux. Par exemple, le branchement électrique standard tourne autour de 1 000 €, l’eau potable 1 000 € également, le gaz 500 € en moyenne, et le raccordement au tout-à-l’égout peut aller de 3 000 € jusqu’à 10 000 € selon la distance. Plus le terrain est éloigné des réseaux existants, plus la note sera élevée (des coûts additionnels par mètre de tranchée peuvent s’appliquer au-delà d’une certaine distance).

N’hésitez pas à demander des devis détaillés à chaque concessionnaire pour affiner l’estimation dans votre cas précis.

Qui doit payer les frais de viabilisation d’un terrain ?

En règle générale, c’est l’acquéreur du terrain (le futur propriétaire bâtisseur) qui prend en charge les frais de viabilisation si le terrain est vendu non viabilisé. Le vendeur peut vendre « en l’état » à un prix plus bas, et l’acheteur réalisera lui-même les raccordements à ses frais. Cependant, dans le cas d’un terrain en lotissement, le lotisseur (vendeur) est tenu de livrer des lots viabilisés : le prix du terrain inclut alors le coût des réseaux, et vous achetez un terrain déjà raccordé. Pensez à bien clarifier ce point lors de l’achat : terrain isolé non viabilisé (frais à prévoir) vs terrain viabilisé (frais déjà investis par le vendeur, répercutés dans le prix de vente).

Combien de temps faut-il pour viabiliser un terrain ?

Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour viabiliser entièrement un terrain. Les démarches administratives (certificat d’urbanisme, demandes de raccordement, autorisations) peuvent prendre de quelques semaines à 2-3 mois selon les réponses des organismes. Les travaux en eux-mêmes dépendent de l’ampleur : raccorder un terrain proche des réseaux peut se faire en quelques jours de chantier, tandis qu’une extension de réseau ou des fouilles importantes peuvent s’étaler sur plusieurs semaines. Il faut aussi prendre en compte la disponibilité des intervenants (planning d’Enedis, de la compagnie des eaux, etc.). Idéalement, anticipez la viabilisation 6 mois à l’avance par rapport au début souhaité de la construction de la maison. Cela laissera le temps de tout finaliser sereinement.