La gestion des eaux pluviales sur des terrains peu perméables ou de petite taille pose un vrai défi aux propriétaires.

Avec l’évolution des normes environnementales, on encourage de plus en plus à gérer l’eau de pluie à la parcelle.

Pourtant, lorsque votre sol absorbe mal l’eau (sol argileux, limoneux compact…) ou que votre terrain est très exigu, vous pouvez vite vous demander : « Que faire de l’eau de pluie sur mon terrain si je ne peux pas la raccorder au réseau public ? »

Nous sommes régulièrement confrontés à cette question chez Geo2mo, et il n’existe pas de solution universelle – mais plusieurs pistes à combiner intelligemment.

Dans cet article, nous vous guidons à travers 5 solutions pour gérer vos eaux pluviales même sur un petit terrain imperméable, afin d’éviter les inondations et de rester en règle vis-à-vis de la réglementation.

Un défi technique sur les petits terrains peu perméables

Sur un terrain de petite taille, notamment s’il est en zone argileuse (sol peu perméable), infiltrer la totalité des eaux pluviales sans débordement est souvent compliqué. Par exemple, un de nos contacts disposant d’une parcelle d’environ 300 m² sur sol argileux s’est retrouvé dans l’impossibilité de rejeter l’eau de pluie à l’égout communal – tout doit s’infiltrer sur son terrain.

Or, les préconisations habituelles exigent de placer un ouvrage d’infiltration (puits ou bassin) à 5 à 10 m des fondations pour éviter d’affaiblir la maison.

Sur une si petite parcelle, c’est ingérable ! Ce cas concret illustre bien le dilemme entre les exigences réglementaires et la faisabilité technique.

D’un côté, les règles d’urbanisme imposent de plus en plus la gestion à la source : de nombreuses communes interdisent désormais de rejeter librement les eaux pluviales au réseau ou limitent drastiquement le débit de sortie. Certaines vont jusqu’à obliger l’infiltration des pluies sur place (loi « Zéro rejet » dans certains lotissements).

Ces mesures visent à réduire les risques d’inondation et à soulager les stations d’épuration surchargées. Par exemple, le Code civil (article 681) interdit formellement d’évacuer ses eaux de toiture sur le terrain du voisin – autrement dit, chaque propriétaire doit se débrouiller pour écouler l’eau de pluie chez lui ou vers le domaine public autorisé. Dans les faits, cela se traduit par des fossés ou caniveaux d’évacuation dans les rues, et par l’obligation fréquente de conserver les eaux pluviales sur son terrain jusqu’à absorption.

D’un autre côté, tous les terrains ne s’y prêtent pas.

Un sol argileux absorbe l’eau très lentement, ce qui oblige à prévoir un volume d’infiltration bien plus grand pour une même averse qu’en sol sableux. Un petit terrain ne dispose pas forcément de l’espace requis pour implanter de grands ouvrages ou pour éloigner suffisamment les eaux des bâtiments.

Il faut alors ruser pour optimiser chaque mètre carré et combiner plusieurs solutions de gestion des eaux pluviales. Avant de choisir, il est d’ailleurs recommandé de réaliser un essai d’infiltration du sol (par exemple un test de type Porchet ou Lefranc) afin de connaître la capacité d’absorption réelle du terrain – nos ingénieurs Geo2mo peuvent vous aider à effectuer ces tests et à interpréter les résultats.

Munis de ces données, vous pourrez dimensionner la solution la plus adaptée.

Passons en revue 5 solutions techniques envisageables pour gérer l’eau de pluie sur une petite parcelle peu perméable. Souvent, la solution idéale sera un mix de plusieurs dispositifs.

Solution 1 : Le puits d’infiltration vertical (puits perdu)

Le puits d’infiltration (ou puits perdu) est un grand classique pour évacuer les eaux pluviales dans le sol. Il s’agit d’un trou vertical de plusieurs mètres de profondeur, rempli de matériaux drainants (graviers, blocs, etc.) et relié aux gouttières de la maison. L’eau de pluie s’y accumule puis s’infiltre dans le sol en profondeur. Un puits peut être maçonné (parois en béton perforé) ou simplement constitué de buses ou de regards préfabriqués. Sur un petit terrain, il présente l’avantage d’occuper peu de surface au sol en utilisant la profondeur disponible.

Avantages :

- Permet d’atteindre des couches plus perméables en profondeur (utile en terrain argileux de surface).

- Occupe peu d’espace au sol, solution compacte adaptée aux parcelles exigües.

- Efficace pour éviter le ruissellement de surface et recharger la nappe phréatique en dessous.

Inconvénients :

- Installation relativement coûteuse (forage profond, terrassement) et nécessitant du matériel.

- Doit être placé à distance suffisante des fondations (généralement 5 m minimum) pour ne pas déstabiliser le sol sous la maison – ce qui est difficile sur un petit lot.

- Fonctionne mal si le sol reste peu perméable même en profondeur ou si la nappe phréatique est proche (risque de saturation rapide).

- Un entretien périodique peut être nécessaire (purger les dépôts, vérifier que le puits ne se colmate pas).

Un puits d’infiltration dimensionné correctement peut absorber la majeure partie des pluies. Il est parfois possible d’en installer plusieurs petits plutôt qu’un seul gros, répartis à divers points du terrain, si l’espace le permet – par exemple un puits sous une descente de gouttière à l’avant et un autre à l’arrière de la maison. Cela répartit l’infiltration et peut réduire la distance d’acheminement de l’eau.

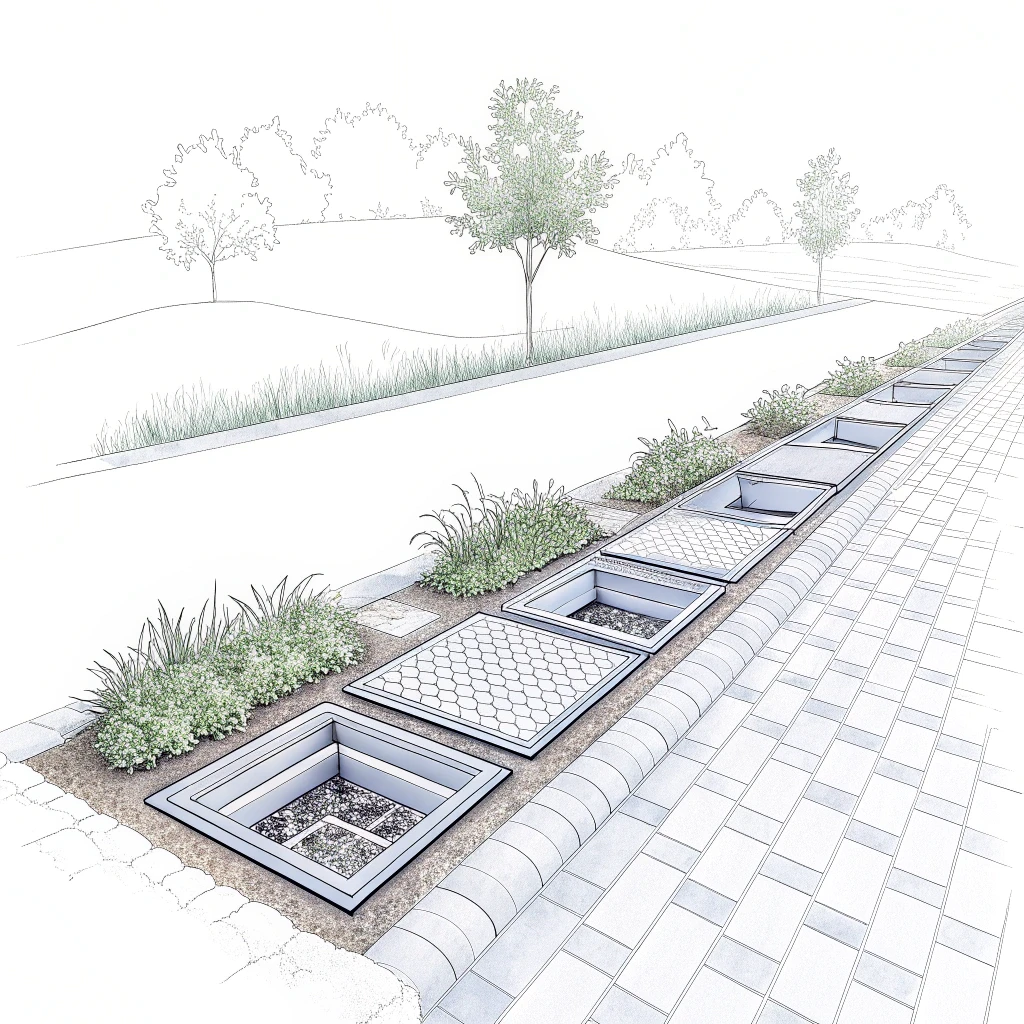

Solution 2 : La tranchée drainante ou les caissons d’infiltration

Autre variante d’infiltration, plus horizontale cette fois : la tranchée d’infiltration. Il s’agit d’un fossé peu profond (quelques dizaines de cm à 1 m de profondeur) et long de plusieurs mètres, que l’on remplit de gravier ou de modules alvéolaires en plastique (types casses ou cagettes d’infiltration). Recouverte d’un géotextile puis de terre, la tranchée est invisible une fois installée : on peut la positionner le long d’une allée, sous une pelouse, etc.

Les caissons d’infiltration préfabriqués, quant à eux, sont des modules creux en polypropylène que l’on enterre et qui créent un grand volume de stockage vide pour l’eau de pluie, entouré de géotextile. Ils jouent en quelque sorte le même rôle que du gravier mais avec encore plus de vide pour stocker l’eau temporairement.

Sur un terrain de petite taille, les tranchées ou blocs d’infiltration permettent de maximiser la surface d’échange avec le sol sur une faible emprise. Plutôt que de creuser un seul puits vertical, on dissémine un réseau drainant horizontal. C’est particulièrement adapté si la couche superficielle du sol (par exemple jusqu’à 1 m de profondeur) est un peu perméable et que l’on dispose d’une bande de terrain libre (par exemple autour de la maison). En revanche, sur sol très argileux, infiltrer en surface peut s’avérer lent – on privilégiera alors la solution du puits vertical traversant la couche argileuse.

Avantages :

- Facile à intégrer dans l’aménagement (sous une allée, le long d’une clôture, etc.), modulable selon la place disponible.

- Moins profond qu’un puits, donc mise en œuvre plus simple (souvent réalisable soi-même en tranchant le sol à la pelle mécanique).

- Les caissons d’infiltration offrent une grande capacité de stockage dans un volume réduit, et supportent la charge en surface (on peut les mettre sous une place de parking par ex.).

- Entretien limité (prévoir néanmoins un regard d’accès pour curer si besoin les boues à long terme).

Inconvénients :

- Là encore, il faut éviter de les placer trop près de la maison (au moins 3 à 5 m) pour ne pas détremper le sol des fondations. Pas évident quand le jardin est tout petit.

- Si le terrain est en pente, l’eau risque de suivre la tranchée et ressortir plus loin en contrebas (éventuellement chez le voisin) si la capacité est dépassée. Il faut bien calculer la longueur et le volume en fonction de la pluviométrie.

- Les sols très peu perméables risquent de saturer la tranchée : elle se remplira comme une baignoire et déborderait en surface en cas de grosse pluie prolongée, faute d’infiltration suffisante.

- Les feuilles, sédiments et racines peuvent avec le temps colmater le géotextile ou le gravier : il convient de prévoir un préfiltre (ex : regard avec panier filtrant en amont) pour retenir les débris venant des gouttières.

En pratique, sur un petit terrain, on peut combiner puits et tranchées : par exemple relier plusieurs descentes de toit à une tranchée drainante qui aboutit dans un puits central. La tranchée capte l’eau sur sa longueur puis sert d’alimentation au puits qui infiltrera en profondeur le surplus. Ce type de configuration hybride maximise les chances d’absorption de l’eau pluviale.

Solution 3 : La cuve de rétention (stockage tampon à débit contrôlé)

Tout infiltrer immédiatement n’est pas forcément obligatoire : on peut aussi stocker temporairement l’eau de pluie et ne l’évacuer que progressivement. C’est le principe de la rétention des eaux pluviales. Concrètement, il s’agit d’une cuve de rétention (souvent enterrée) qui va accumuler les pluies abondantes, puis les relâcher soit goutte à goutte dans le sol, soit à faible débit dans le réseau public (si celui-ci l’accepte). Certaines communes imposent d’ailleurs ce genre d’ouvrage : par exemple, on voit des règlements de lotissement exigeant une capacité de rétention de X m³ sur chaque parcelle, avec un débit de fuite limité à Y litres/seconde.

Sur une petite parcelle, installer une grosse cuve peut sembler paradoxal par manque de place, mais il existe des cuves compactes (ovales aplaties pouvant se glisser sous une terrasse, modules cubiques à enterrer sous une place de parking…). La cuve de rétention est équipée en sortie d’un orifice calibré (ou d’une vanne réglée) qui ne laisse s’échapper l’eau qu’au compte-gouttes. Ainsi, pendant un orage, la cuve se remplit rapidement, évitant que l’eau n’aille inonder le jardin. Puis, une fois la pluie passée, l’eau s’évacue petit à petit en quelques heures ou jours. L’exutoire peut être un tuyau vers un fossé public si autorisé, ou bien un petit puits/tranchée d’infiltration sur le terrain. L’essentiel est d’étaler le débit sur le temps pour ne pas saturer le sol ni les réseaux.

Avantages :

- Soulage instantanément les risques d’inondation pendant les pluies intenses : toute l’eau est captée dans la cuve, puis relâchée doucement.

- Permet de limiter la quantité infiltrée en pic dans un sol argileux. L’infiltration peut se faire en douceur après coup, quand la cuve se vide, évitant l’engorgement.

- Indispensable dans les zones où le raccordement au réseau pluvial est possible mais réglementé : par exemple, vous avez le droit de rejeter l’eau à l’égout municipal à condition de ne pas dépasser 0,1 L/s – ce que seule une cuve avec orifice de restriction peut garantir.

Inconvénients :

- La cuve occupe un certain volume (ex : 5 m³) qu’il faut pouvoir enterrer. Sur un petit terrain, ce n’est pas évident de sacrifier plusieurs mètres carrés pour ça.

- Coût non négligeable (achat de la cuve, pose, terrassement). Il faut aussi prévoir un système de trop-plein sécurisé en cas de pluie exceptionnelle qui dépasserait la capacité.

- Pas d’effet sur la sécheresse : contrairement à l’infiltration, le fait de retenir puis évacuer vers un réseau ne recharge pas la nappe phréatique localement. C’est une solution purement hydraulique pour éviter les pics de débit, mais l’eau finit malgré tout « perdue » hors du terrain (sauf si elle infiltre ensuite).

- Un léger entretien est requis : vérifier l’orifice de régulation (qui peut se boucher avec des débris), nettoyer la cuve de temps en temps pour enlever les dépôts.

👉 Bon à savoir :

On confond souvent bassin de rétention et bassin d’infiltration.

Un bassin de rétention peut être simplement une cuvette en creux dans le jardin, qui retient temporairement l’eau puis la laisse s’évaporer ou s’infiltrer petit à petit.

Sur un petit terrain, on préfère la version « cuve fermée » enterrée pour ne pas mobiliser la surface et pour mieux contrôler le débit de sortie.

Dans les deux cas, l’objectif est le même : éviter que toute l’eau d’orage parte en même temps, en la stockant provisoirement.

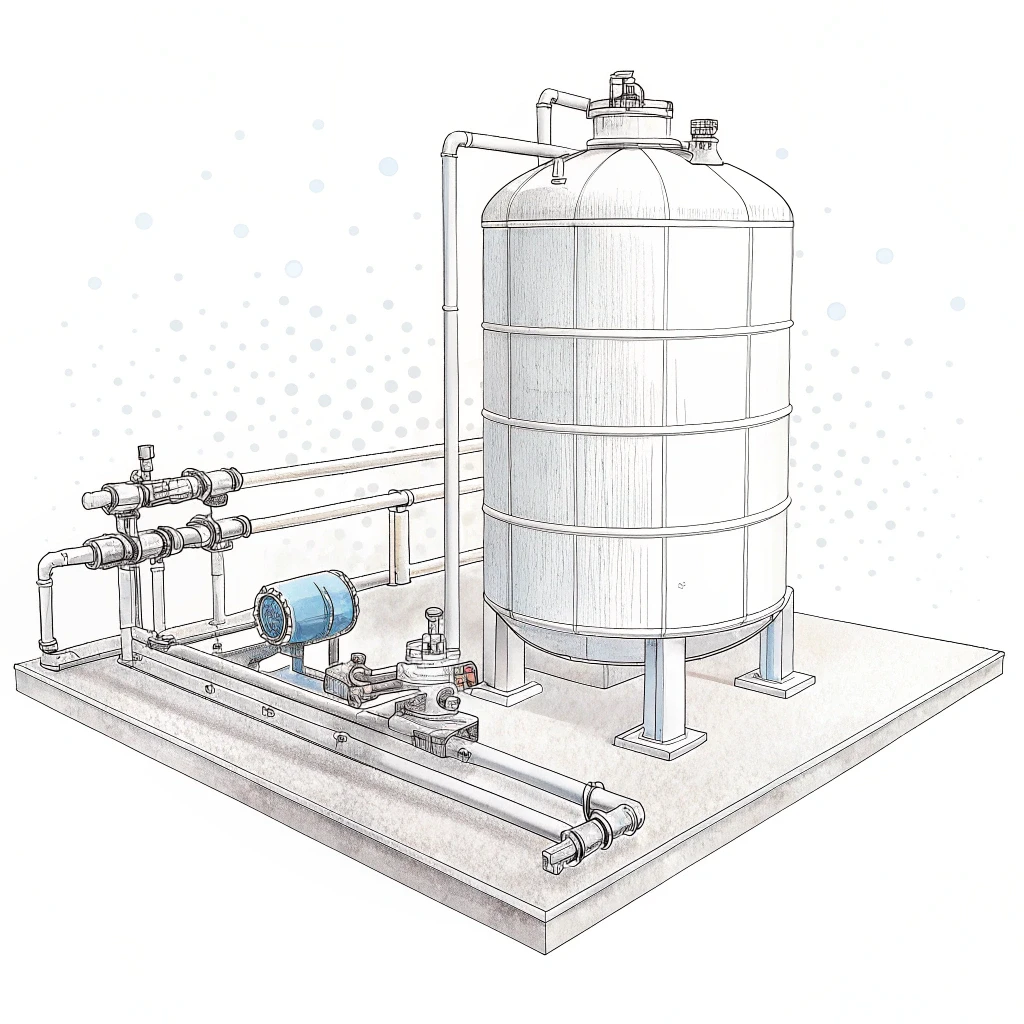

Solution 4 : La récupération d’eau de pluie (cuve de recyclage)

Plutôt que de simplement stocker puis jeter l’eau, pourquoi ne pas la conserver pour un usage utile ? Les récupérateurs d’eau de pluie sont des cuves (souvent distinctes des cuves de rétention, car ici étanches) destinées à réutiliser l’eau plus tard : arrosage du jardin, lavage de la voiture, alimentation des chasses d’eau, etc. Sur un terrain mal drainé, cette approche présente un avantage indirect : chaque litre récupéré et utilisé en période sèche est un litre de moins à évacuer dans le sol saturé pendant l’orage. Autrement dit, la récupération ne résout pas tout mais elle réduit le volume d’eau à gérer en cas de pluie.

Concrètement, on installe une cuve de récupération d’eau de pluie (hors sol ou enterrée) reliée aux gouttières. Elle stocke des centaines voire des milliers de litres d’eau gratuite. Pendant un orage, la cuve se remplit jusqu’à son maximum. Si la pluie continue, un trop-plein redirige l’excédent vers un autre système (infiltration ou évacuation lente). Ensuite, l’eau accumulée peut servir aux besoins du foyer (non potable) : arroser en été, alimenter les toilettes ou la machine à laver (avec précautions), etc. Cela vide progressivement la cuve, libérant de la capacité pour la prochaine averse.

Avantages :

- Double bénéfice écologique et économique : vous diminuez le volume d’eau pluviale rejeté dans la nature et vous économisez de l’eau potable en la remplaçant par l’eau de pluie stockée.

- Sur un terrain sujet au ruissellement, chaque m³ d’eau stocké et utilisé plus tard est un m³ qui n’ira pas saturer le sol lors du prochain orage. Ce n’est pas négligeable !

- Peut être couplé avec une cuve de rétention ou un puits : beaucoup d’installations prévoient une cuve de récupération avec un trop-plein vers un puits d’infiltration. Ainsi on utilise d’abord ce qu’on peut, et l’excès part dans le sol.

Inconvénients :

- Nécessite des équipements supplémentaires (pompe, filtre) pour réutiliser l’eau dans la maison ou le jardin. C’est un mini réseau à gérer, avec ses contraintes (qualité de l’eau non potable, réglementation pour l’usage intérieur assez stricte).

- La cuve a une capacité limitée, donc en cas de forte pluie elle finira par déborder – il faut quand même prévoir un plan B (sinon l’eau débordera par le couvercle ou repartira vers les gouttières et potentiellement chez le voisin).

- Sur très petite parcelle, la place manque parfois pour mettre une cuve de volume suffisant. On peut opter pour des cuves plus petites et en surface (tonneaux, citernes slim le long d’un mur) mais le volume récupérable sera modeste.

- L’eau de pluie récupérée doit être utilisée régulièrement pour libérer de la capacité. Si votre cuve reste pleine tout l’hiver et qu’une grosse pluie arrive, elle ne servira à rien contre l’inondation… Il faut donc ajuster la taille du récupérateur à vos usages réels.

En résumé, le récupérateur d’eau de pluie est une solution de bon sens pour réduire l’impact des eaux pluviales – mais il fonctionne surtout en tandem avec d’autres dispositifs (infiltration ou évacuation). Ne comptez pas sur lui pour absorber toute l’eau d’un orage, à moins d’avoir une cuve gigantesque, ce qui est incompatible avec un petit terrain. En revanche, comptez sur lui pour valoriser une partie de l’eau et soulager d’autant votre sol.

Solution 5 : Les systèmes compacts type “micro-station pluviale”

Dernière piste à mentionner pour les terrains très contraints : les systèmes tout-en-un compacts, parfois appelés ici micro-stations de gestion pluviale. Il ne s’agit pas de stations d’épuration (puisque l’eau de pluie est propre), mais d’unités combinant plusieurs fonctions : stockage, filtration, infiltration et parfois pompage de sécurité. Ce sont des équipements plus sophistiqués, souvent développés pour l’urbanisme dense. Par exemple, il existe des modules enterrés qui intègrent une cuve de stockage équipée d’un filtre-coalescence (pour piéger les polluants), couplée à un puits absorbant et à une pompe de relèvement. L’idée est de pouvoir gérer 100% des pluies sur place même si le sol est médiocre, en traitant un peu l’eau et en la forçant à s’infiltrer ou en la recyclant.

Pour un particulier, ces solutions innovantes mais coûteuses sont rarement le premier choix, car elles nécessitent une étude sur mesure et une maintenance. Cependant, si votre parcelle est très petite et en pleine ville, avec impossibilité de rejeter à l’extérieur, investir dans un système compact peut garantir la tranquillité. Par exemple, certains fabricants proposent des cuves enterrées multi-chambres : la première chambre stocke l’eau et décante les impuretés, la seconde sert de puits d’infiltration avec des parois drainantes, et une pompe se déclenche pour évacuer l’eau vers le réseau public uniquement si le niveau devient critique (en cas d’orage extrême). Ce genre de micro-station assure à la fois la régulation du débit et l’infiltration maximale, dans un volume restreint.

Avantages :

- Solution clés en main pour gérer localement ses eaux pluviales quand aucune solution classique ne suffit.

- Très compact par conception, s’intègre sur de petites surfaces (parfois moins de 2 m² au sol).

- Offre une sécurité maximale : filtres contre la pollution, pompes de secours, alarmes de niveau… On anticipe tous les scénarios (utile si un sous-sol ou des voisins sensibles sont à proximité).

- Valorisation possible de l’eau : certaines micro-stations incluent un module de réutilisation de l’eau pluviale, ce qui les rend assez complètes (traitement + stockage + infiltration + réutilisation).

Inconvénients :

- Le coût peut être dissuasif pour un particulier, sauf obligation. On parle de dispositifs high-tech avec pompes, capteurs, etc.

- L’installation doit être faite par un professionnel qualifié, et souvent une maintenance régulière est nécessaire (vérifier les pompes, changer les filtres annuellement…).

- Pas de standard universel : ce sont souvent des solutions « sur mesure » qu’il faut dimensionner précisément en fonction de la surface de toit, du climat, du sol… Il est impératif de faire réaliser une étude préalable (hydrologique et géotechnique) pour éviter de sous-dimensionner ou surdimensionner l’équipement.

Pour la plupart des propriétaires de maisons individuelles, la micro-station pluviale complète reste une solution d’ultime recours. Dans bien des cas, une combinaison judicieuse des solutions 1 à 4 (infiltration + rétention + récupération) suffit à obtenir un résultat satisfaisant, pour un coût bien plus raisonnable.

Puits d’infiltration ou cuve de récupération : quelles différences ?

On entend souvent cette question de la part de particuliers : quelle est la différence entre un puits de rétention/infiltration et une cuve de récupération d’eau de pluie ? En effet, ces deux dispositifs sont complémentaires mais ont des finalités très différentes :

- Puits d’infiltration (ou “puits perdu”) : c’est un ouvrage drainant qui sert à évacuer l’eau dans le sol. Il stocke provisoirement l’eau de pluie en profondeur puis la diffuse naturellement dans la terre. Un puits (ou des tranchées, ou des caissons d’infiltration) n’a pas vocation à conserver l’eau pour un usage futur : son but est juste de la faire disparaître localement en imitant l’écoulement naturel. On parle parfois de puits de rétention lorsque le puits est couplé à un dispositif de sortie contrôlée vers un réseau : dans tous les cas, l’eau n’est pas utilisée, seulement temporisée puis infiltrée ou évacuée. L’avantage est de réduire immédiatement le risque d’inondation et de recharger les nappes phréatiques, l’inconvénient est qu’on ne profite pas directement de cette eau et qu’il faut un sol apte à l’absorber.

- Cuve de récupération d’eau de pluie : il s’agit d’un réservoir étanche qui collecte l’eau de toiture dans le but de la stocker et la réutiliser plus tard (arroser, etc.). La cuve de récupération garde l’eau souvent sur une plus longue durée, à l’abri de la pollution, et évite qu’elle parte dans le sol ou au réseau immédiatement. L’avantage est de réaliser des économies d’eau potable et de disposer d’une réserve utile en cas de sécheresse. En revanche, une cuve ne fait que déplacer le problème dans le temps : une fois pleine, si l’eau n’est pas consommée, elle devra bien être évacuée quelque part. Le trop-plein d’un récupérateur sera généralement relié à… un système d’infiltration (puits, tranchée) ou à un exutoire pluvial. En d’autres termes, cuve et puits travaillent de pair : la cuve garde une partie de l’eau pour vous, et le puits gère l’excédent pour la planète.

En résumé, récupérer l’eau de pluie ne dispense pas de la évacuer d’une façon ou d’une autre une fois que la cuve est pleine. À l’inverse, infiltrer toute l’eau sans en garder ne tire pas parti d’une ressource gratuite. L’idéal est donc souvent d’associer les deux approches : une cuve de récupération (même petite) en amont pour les usages domestiques, puis un puits ou des drains d’infiltration en aval pour éliminer le surplus et les grosses averses. On profite ainsi des bénéfices de chaque solution.

Conclusion : bien gérer ses eaux pluviales, c’est possible (même en terrain difficile)

Sur un terrain peu perméable ou de faible superficie, la gestion des eaux pluviales demande un peu d’ingéniosité et souvent une combinaison de dispositifs. Il est crucial de planifier en amont comment vous allez traiter l’eau de toiture et de ruissellement, idéalement dès le dépôt du permis de construire. D’une part pour éviter les mauvaises surprises (jardin inondé, fissures aux fondations, disputes de voisinage à cause de ruissellements), et d’autre part parce que c’est désormais une obligation réglementaire dans de nombreuses régions. La loi Grenelle II de 2010 a instauré la gestion des eaux pluviales à la source comme principe directeur, et les Plans Locaux d’Urbanisme intègrent presque tous des contraintes de ce type (coefficient de débit, pourcentage d’infiltration, surfaces perméables minimums, etc.).

Heureusement, comme nous l’avons vu, il existe une palette de solutions pour relever le défi : des plus simples (le puits perdu traditionnel) aux plus élaborées (la micro-station automatisée), en passant par les solutions intermédiaires (tranchées drainantes, bassins de rétention, cuves de récupération…). Chaque terrain aura sa combinaison optimale en fonction de sa nature, de la place disponible et des usages du propriétaire. Sur sol argileux par exemple, on mettra l’accent sur une plus grande capacité de stockage (cuve ou bassin) couplée à une infiltration en profondeur. Sur un sol juste un peu limoneux, une série de drains superficiels peut suffire. Sur un tout petit terrain urbain, on ira peut-être vers une solution technique compacte sur mesure.

Chez Geo2mo, nous conseillons fortement de faire appel à un expert pour étudier votre cas particulier. Une étude de sol et hydrologique permettra de déterminer précisément la perméabilité de votre terrain et de dimensionner les ouvrages idéaux (volume du puits ou de la cuve, longueur de tranchée, etc.). Nos ingénieurs peuvent également vous aider à naviguer dans la réglementation locale et à constituer le dossier technique exigé par l’administration pour votre projet.

💡 Besoin d’aide pour gérer les eaux pluviales de votre terrain ?

N’hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic personnalisé.

Nous analyserons les caractéristiques de votre sol et de votre parcelle, puis nous vous proposerons la solution la plus adaptée (ou le mix de solutions) pour évacuer efficacement vos eaux pluviales tout en respectant la loi. Vous pouvez dès à présent demander un devis gratuit – notre bureau d’étude GEO2MO vous répond sous 48h et vous accompagne dans la maîtrise de l’eau de pluie sur votre terrain, même les plus difficiles.