La mission G3 d’exécution en géotechnique ne se limite pas à rédiger un rapport statique – c’est un processus dynamique où l’on met en œuvre des boucles de mesure-réaction tout au long du chantier.

Cette approche, inspirée de la méthode observationnelle, consiste à mesurer en temps réel le comportement du sol et des structures, puis à réagir immédiatement si nécessaire, en ajustant la conception ou les méthodes de construction.

Découvrons comment ces boucles mesure-réaction se déploient concrètement pendant un projet, et pourquoi elles renforcent la maîtrise du risque géotechnique tout en impliquant activement tous les acteurs du chantier.

Qu’est-ce qu’une boucle mesure-réaction en géotechnique ?

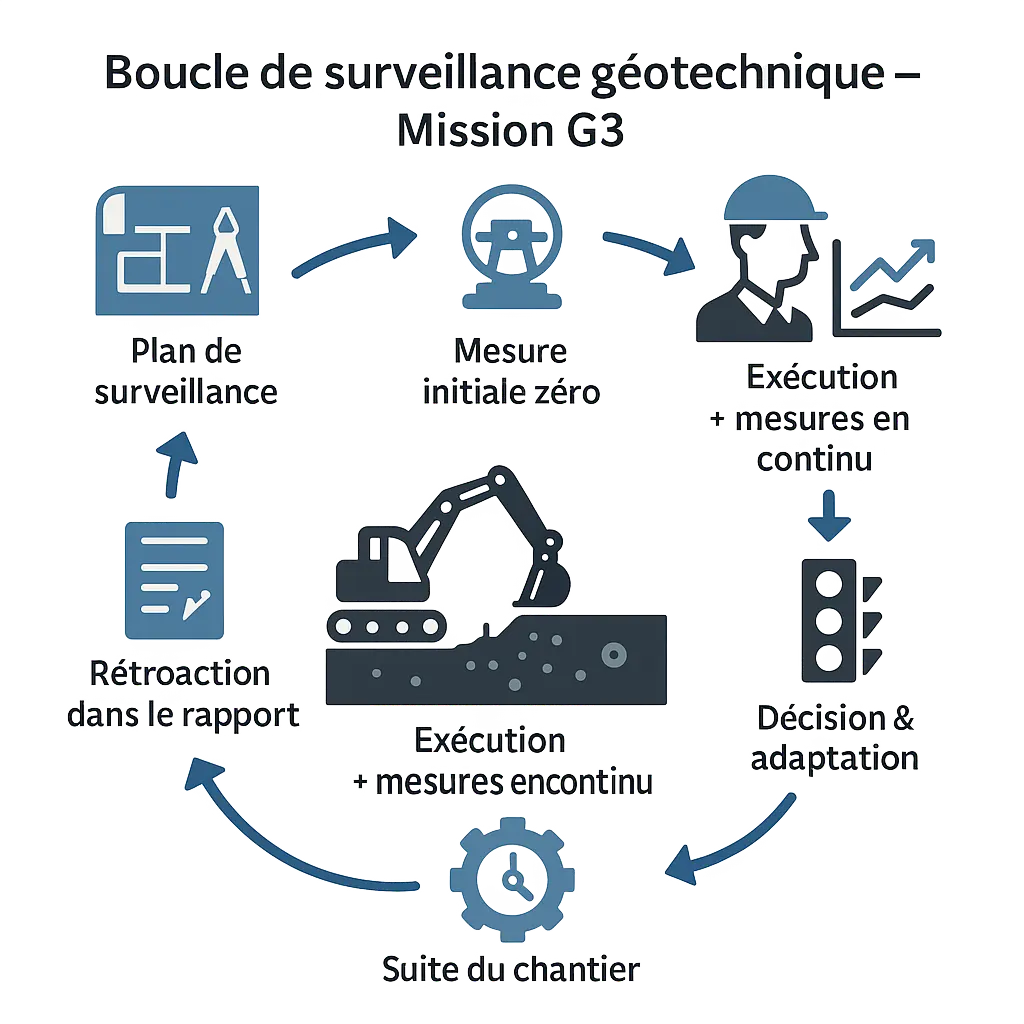

Une boucle mesure-réaction peut être décrite comme un cycle en plusieurs étapes qui se répète pendant les travaux :

- Prédire : Au départ, les ingénieurs établissent des prédictions de comportement du sol et de l’ouvrage (par ex. tassements attendus, déplacements admissibles, contraintes dans un soutènement). Ces prédictions figurent dans le rapport G3 ou les documents d’exécution.

- Mesurer : Ensuite, on met en place une instrumentation géotechnique pour suivre ces comportements en temps réel. Par exemple, on installe des capteurs et on effectue des relevés réguliers (chaque jour, chaque semaine, ou en continu selon le cas).

- Comparer : Les mesures réelles sont comparées aux valeurs prévues (et aux seuils d’alerte définis). On analyse l’évolution : reste-t-on dans la tendance prédite ou observe-t-on un écart significatif ?

- Réagir : Si tout est normal, on poursuit simplement le chantier et la surveillance continue. En cas d’écart ou de dépassement de seuil, une réaction est déclenchée : cela peut aller d’une simple augmentation de la fréquence des mesures jusqu’à la modification effective du chantier (arrêt temporaire, renforcement de structure, changement de méthode…).

- Adapter : Le cas échéant, on ajuste le design ou les méthodes de construction d’après les nouvelles informations. Par exemple, si une paroi de soutènement bouge plus que prévu, on peut ajouter des butons ou ancrages supplémentaires. Si un tassement excède la prévision, on peut améliorer le sol ou revoir le ferraillage des fondations pour éviter des dommages.

- Documenter : Chaque mesure et action est consignée dans un suivi de chantier et intégrée au rapport G3. Cela ferme la boucle, tout en enrichissant la base de connaissances pour la boucle suivante.

On parle de boucles, car ce processus se répète de façon itérative : à chaque phase clé (excavation d’un niveau, bétonnage d’une fondation, etc.), on vérifie puis on agit éventuellement, puis on passe à l’étape suivante du chantier.

Cette approche confère au projet une agilité technique : on pilote l’exécution en s’adaptant continuellement, plutôt que de suivre aveuglément un plan figé.

Le principe de l’approche observationnelle (méthode observationnelle)

Les boucles mesure-réaction sont l’expression pratique de ce qu’on appelle la méthode observationnelle en géotechnique.

Formalisée par Peck en 1969 (et intégrée depuis dans l’Eurocode 7), cette méthode pose que lorsqu’il y a des incertitudes importantes, on peut concevoir un projet de manière évolutive, à condition de suivre un cadre strict :

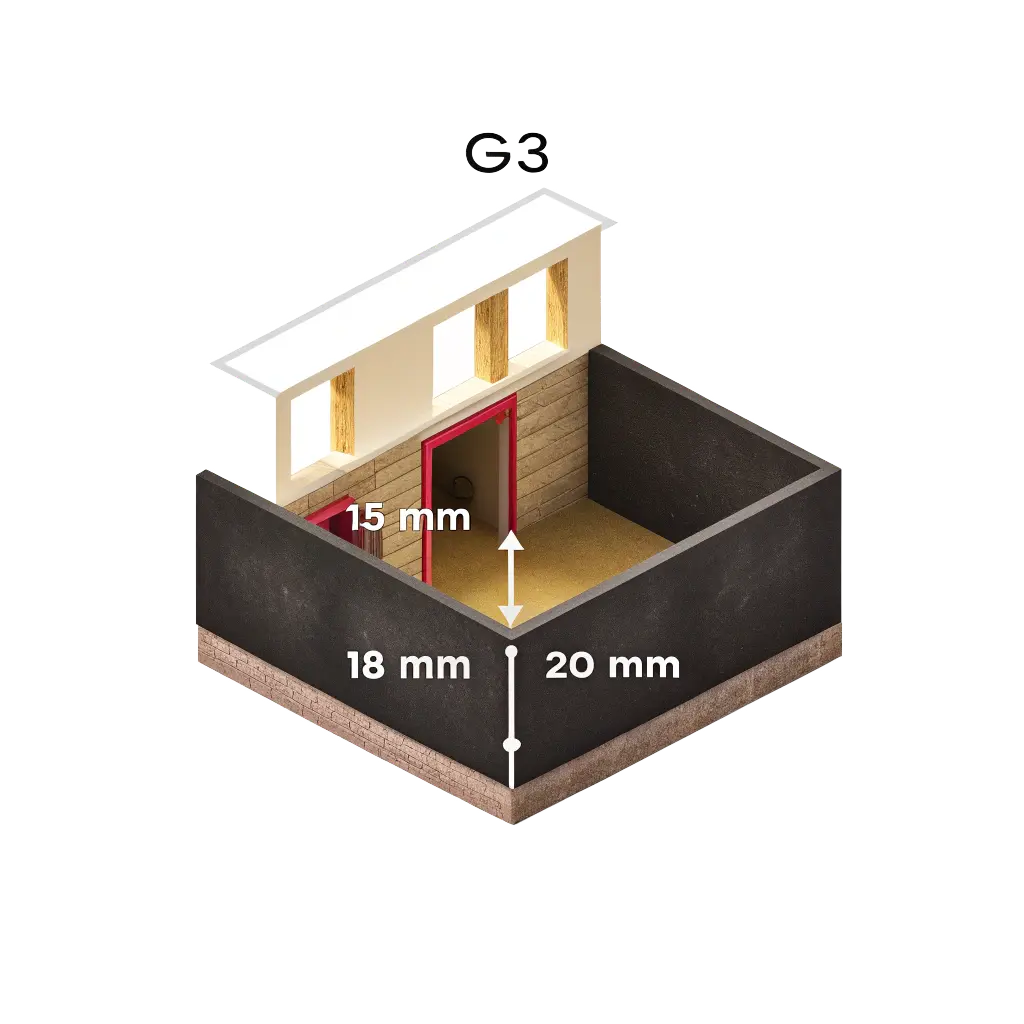

- Hypothèse de départ et limites acceptables : On définit d’abord le scénario géotechnique “le plus probable” pour le sol et l’ouvrage, ainsi que les limites acceptables de comportement. Par exemple, on estime que le tassement total d’un bâtiment sera de 20 mm (scénario normal) et on fixe une limite à ne pas dépasser de 30 mm (valeur maximale tolérable avant d’envisager une intervention lourde).

- Solutions de repli planifiées : On prévoit à l’avance quelles actions seront entreprises si l’ouvrage tend vers des conditions moins favorables (par exemple, si le tassement dépasse 25 mm : plan d’injection de résine sous fondation, si >30 mm : arrêt des travaux pour reprise en sous-œuvre).

- Programme de surveillance continu : On met en place un système de surveillance (monitoring) adapté, capable de détecter rapidement toute dérive. Cela inclut à la fois le choix des instruments, leur disposition, la fréquence de lecture et le mode d’alerte en cas de dépassement.

- Réactivité et adaptation : Enfin, on s’organise pour qu’en cas de besoin, les décisions soient prises sans délai et appliquées avant que la sécurité de l’ouvrage ne soit compromise. Cela nécessite une excellente coordination entre le bureau d’études (ingénieur G3), l’entreprise de travaux et le maître d’ouvrage.

L’approche observationnelle est donc proactive. Elle reconnaît qu’on ne peut jamais tout prévoir en géotechnique, mais propose de gérer l’imprévu en l’anticipant : on n’attend pas la fin du chantier pour vérifier la conformité, on la vérifie pendant et on ajuste si nécessaire.

C’est exactement ce qu’implémentent les boucles mesure-réaction en mission G3.

imaginons la construction d’un immeuble avec sous-sol. L’hypothèse initiale est que le sol argileux va provoquer un tassement différentiel maximal de 15 mm entre deux points de fondation, ce qui est acceptable. On fixe une limite absolue à 25 mm. Le programme de surveillance G3 installe des repères de nivellement sur le bâtiment en cours de montage. Durant les travaux, on relève les tassements chaque semaine. Tout se passe bien jusqu’au moment où un tassement de 18 mm est mesuré à un coin du bâtiment – c’est au-delà de la prévision de 15 mm, et proche du seuil d’alerte fixé à 20 mm.

l’ingénieur G3 analyse la situation, en concertation avec l’entreprise. Ils décident de ralentir les travaux de remblaiement (pour diminuer la charge immédiate sur le sol) et d’installer en prévention deux micropieux supplémentaires pour soulager la fondation dans ce secteur. Les semaines suivantes, les mesures se stabilisent sous les 20 mm. L’ouvrage a pu être adapté avant que la limite de 25 mm ne soit atteinte, assurant ainsi sa stabilité sans interruption majeure du chantier.

Mise en œuvre pratique sur le chantier : un cycle itératif

Sur le terrain, comment organise-t-on concrètement ces boucles mesure-réaction dans le cadre d’un rapport G3 ?

Voici à quoi peut ressembler le cycle iteratif tout au long d’un projet :

- Plan de surveillance initial : Le rapport G3 doit contenir le plan de surveillance détaillé. Par exemple : “Suivi topographique des tassements sur 10 repères, mesure hebdomadaire. Inclinomètres derrière le mur de soutènement, relevés quotidiens pendant l’excavation, etc.” Chaque instrument a son protocole de mesure.

- Phase travaux n°1 – Mesure initiale de référence : Avant de démarrer une étape critique, on effectue une mesure de référence (zéro initial). Par exemple, on relève le niveau initial des repères avant de creuser.

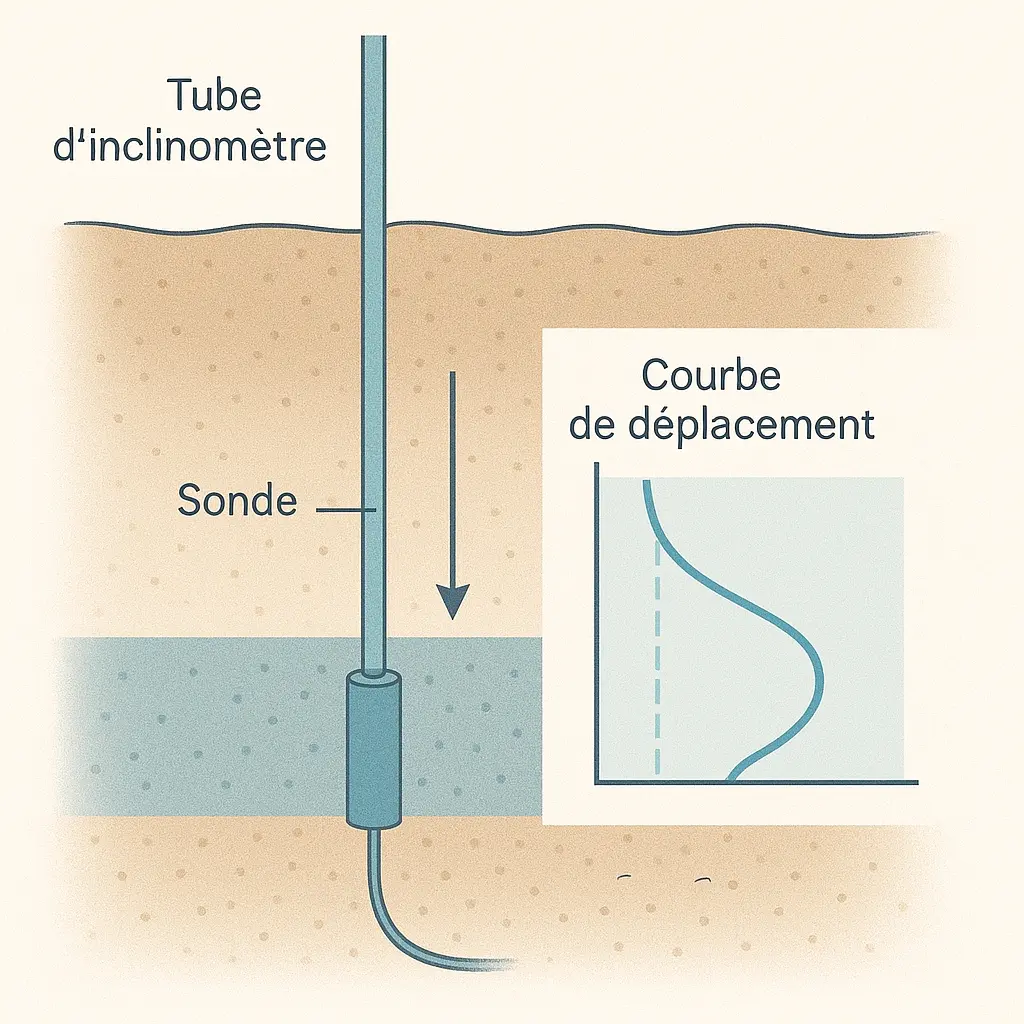

- Exécution + Mesures en continu : Pendant l’étape en question (par exemple excavation de 1 m supplémentaire dans une tranchée), les capteurs enregistrent les données. On obtient, disons, un déplacement de 5 mm sur l’inclinomètre alors qu’on attendait 4 mm à ce stade.

- Analyse et comparaison : L’ingénieur compare 5 mm mesurés vs 4 mm prévus. L’écart est modeste mais tend vers plus que prévu. On regarde aussi les tendances : est-ce que la courbe de déplacement semble se stabiliser ou s’accentuer ? Ici, disons qu’elle s’accentue un peu.

- Décision : Peut-être que cet écart justifie une légère adaptation. Par exemple, on décide de prolonger la cure de béton (attente) avant de creuser plus profond, pour laisser le sol se stabiliser. Ou on ajoute un soutènement provisoire.

- Suite du chantier : On intègre la mesure suivante dans la boucle. Lors de la phase travaux n°2 (excavation suivante), on continue de surveiller. Si les ajustements ont porté leurs fruits, le comportement rentre dans l’ordre (pente de courbe normalisée). Sinon, une réaction plus forte sera décidée (par exemple stopper l’excavation à mi-hauteur et poser une butée béton non prévue initialement).

- Rétroaction dans le rapport : À la fin de chaque phase, on documente les observations et les actions menées dans le journal de suivi G3. Ces informations servent de base pour affiner la prédiction de la phase suivante.

En répétant ce cycle à chaque étape clé (excavation, construction de niveau, remblayage, etc.), on maintient le projet dans une enveloppe de sécurité contrôlée.

C’est un véritable travail de chef d’orchestre du géotechnicien G3, qui doit interpréter les signaux envoyés par le sol et orchestrer la bonne réponse.

Les outils d’auscultation géotechnique au service du suivi G3

La réussite des boucles mesure-réaction dépend en grande partie des outils de monitoring géotechnique déployés.

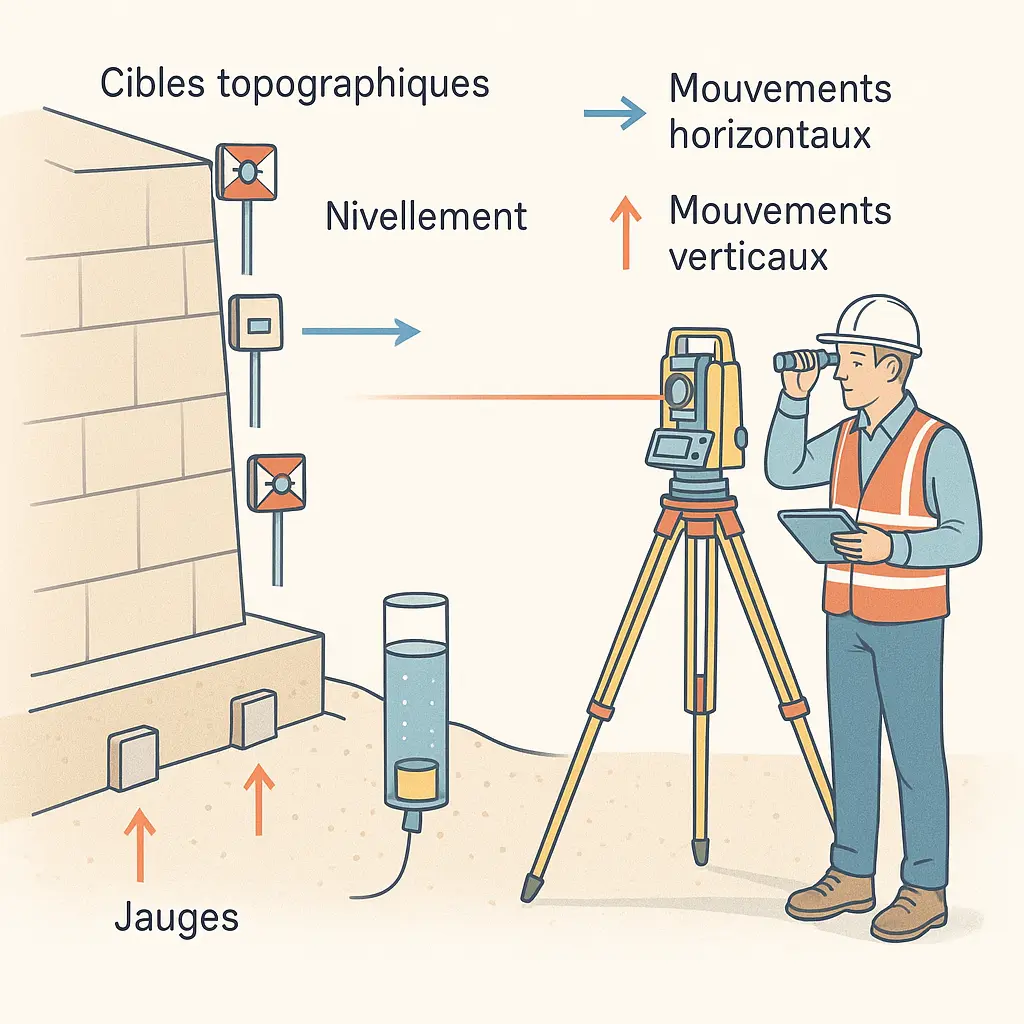

Dans un rapport G3, on trouve généralement un volet “Instrumentation” détaillant quels instruments seront utilisés et pour suivre quels paramètres.

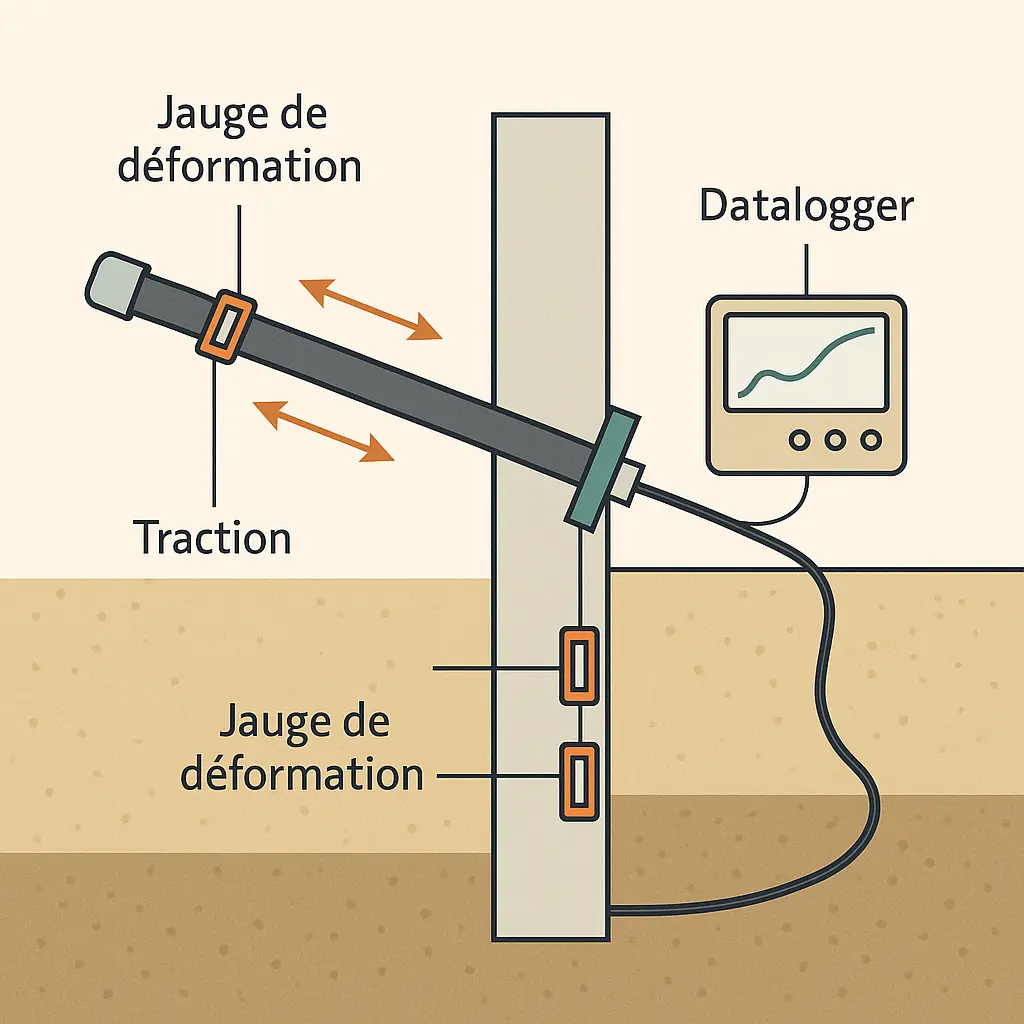

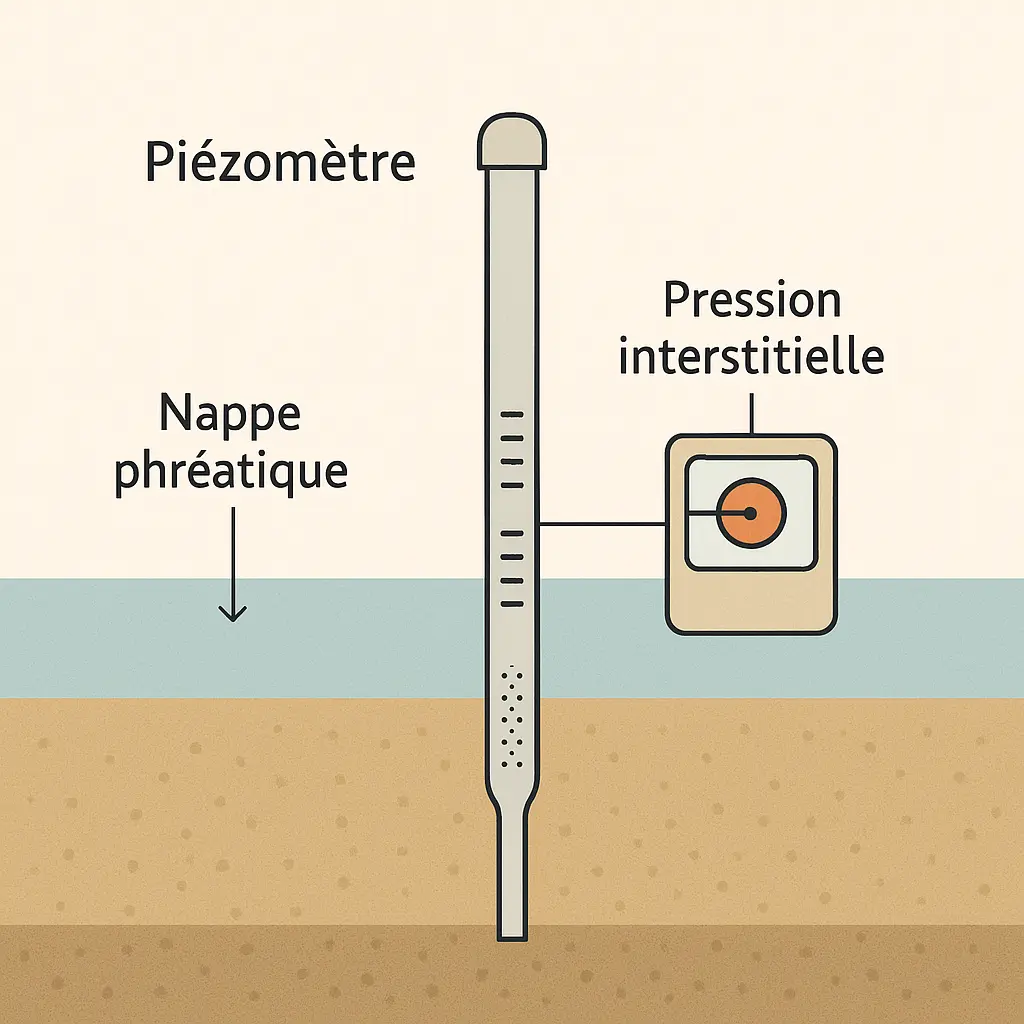

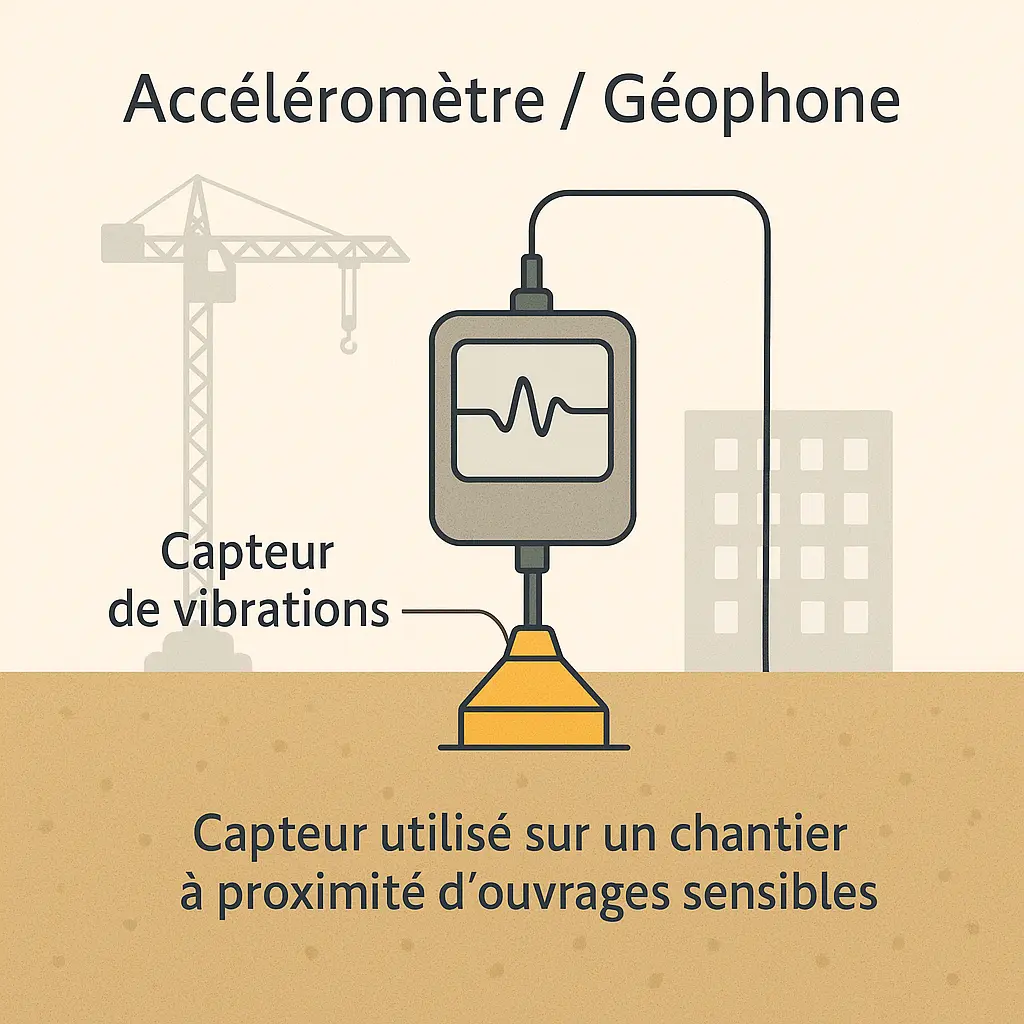

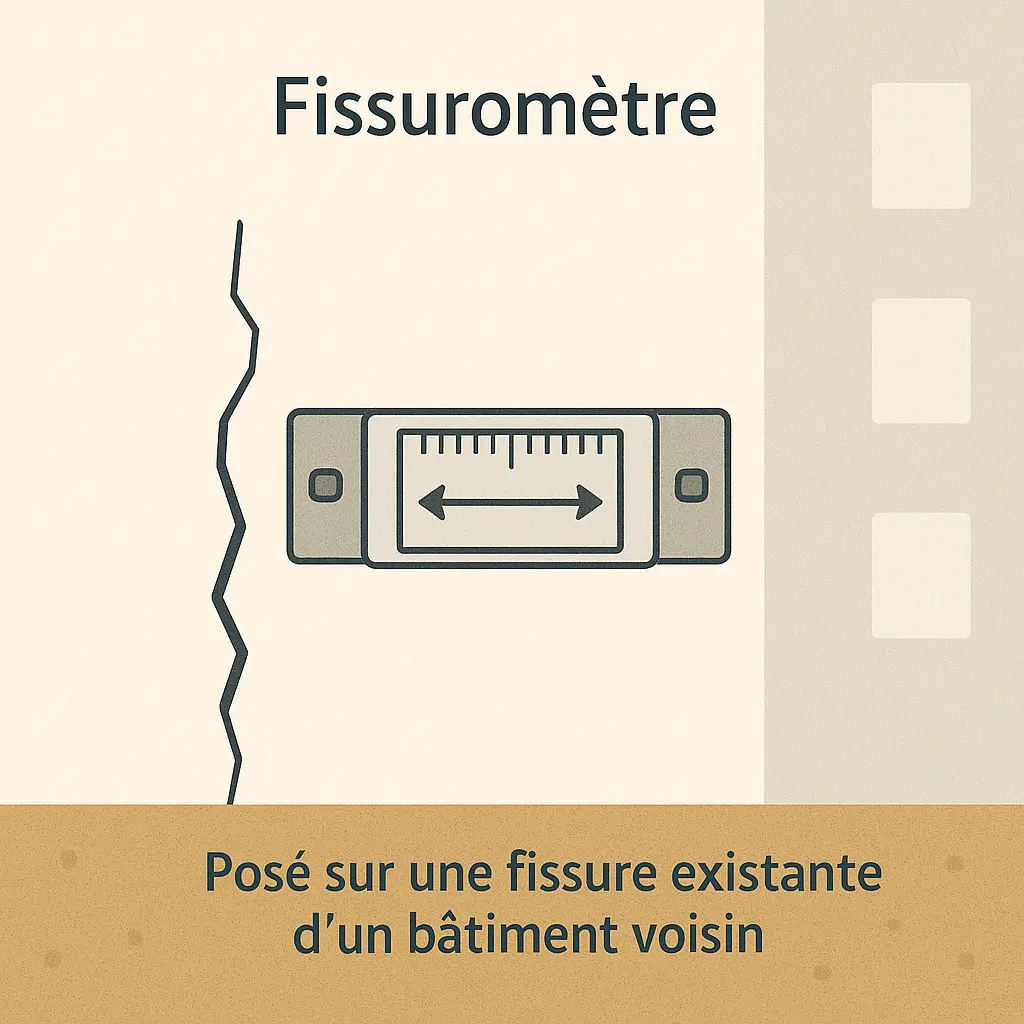

Voici quelques-uns des instruments couramment employés pour ausculter un ouvrage et son sol environnant :

Grâce à ces outils, chaque comportement mesurable devient un indicateur d’alerte.

Le rapport G3 doit préciser pour chaque instrument : sa localisation, son objectif, la fréquence de lecture, et surtout les seuils d’action associés (par exemple, “seuil d’alerte : déplacement de 8 mm à l’inclinomètre IN-2”, “seuil critique : 15 mm, arrêt des travaux et pose renfort”).

L’instrumentation est l’oreille et l’œil du géotechnicien sur le chantier – une oreille technique pointue qui permet d’entendre le langage du sol.

Réactivité et communication : une équipe mobilisée en temps réel

Mettre en place des boucles de mesure-réaction efficaces, ce n’est pas seulement une affaire d’instruments et de chiffres : c’est avant tout une question d’organisation humaine et de communication.

Quelques points clés pour garantir la réactivité :

- Une veille permanente : Quelqu’un doit être responsable de consulter les données de mesure dès qu’elles sont disponibles. Sur certains chantiers critiques, on met en place des systèmes de télésurveillance en continu (les capteurs envoient leurs données automatiquement et des alarmes se déclenchent si un seuil est franchi). Sur d’autres, c’est un ingénieur qui fait le tour quotidiennement des relevés. Chez Geo2mo, nos ingénieurs G3 planifient à l’avance ces plages de mesure et d’analyse, de sorte qu’aucune donnée cruciale ne passe inaperçue.

- Procédures d’alerte claires : Tout le monde sur le chantier doit savoir quoi faire en cas de dépassement. Par exemple, si un instrument dépasse son seuil d’alerte, le géotechnicien G3 doit être prévenu immédiatement par l’équipe de mesure. Si le seuil critique est atteint, il peut être prévu que le chef de chantier arrête temporairement l’activité en cours par précaution. Ces consignes sont écrites noir sur blanc dans le plan de surveillance.

- Réunions de suivi régulières : En plus des urgences, il est utile de tenir des points d’avancement fréquents (par exemple hebdomadaires) où le géotechnicien présente les tendances observées et les éventuelles corrections à apporter. C’est un moment d’échange où l’entreprise travaux peut aussi signaler ses observations empiriques (bruits, fissures, ressenti de vibrations…), ce qui complète la vision instrumentale.

- Flexibilité dans la chaîne de décision : Dans la mesure du possible, le processus d’approbation des modifications doit être allégé pendant les travaux. Si chaque ajustement nécessite un aval bureaucratique de 15 jours, la méthode observationnelle perd son sens. Mieux vaut avoir prédéfini dans le contrat ou le plan d’assurance qualité que l’ingénieur G3 a une certaine latitude pour faire appliquer immédiatement des mesures conservatoires, quitte à formaliser après-coup la modification avec la maîtrise d’ouvrage. La confiance entre parties est primordiale ici.

- Transparence avec le maître d’ouvrage : Même si l’aspect technique est pointu, il est important de garder le client informé des observations et ajustements en cours. Un maître d’ouvrage tenu au courant comprendra pourquoi certaines décisions (parfois coûteuses) sont prises et verra la valeur ajoutée de cette démarche proactive.

- Par exemple, si on doit injecter du coulis dans le sol pour stabiliser un tassement, expliquer que “cette décision fait suite aux mesures précises du suivi G3 qui ont détecté un mouvement anormal, et elle vise à sécuriser l’ouvrage immédiatement” permet d’éviter les incompréhensions.

En résumé, la boucle mesure-réaction fonctionne à plein régime lorsque toute l’équipe de projet est soudée et réactive face aux données qui arrivent du terrain. C’est presque une philosophie de chantier : on reste à l’écoute du sol et on se tient prêt à adapter nos plans du jour au lendemain pour assurer la réussite du projet.

Conclusion : un chantier sous contrôle, un client rassuré

En intégrant les boucles de mesure-réaction au cœur de la mission G3, on passe d’une approche statique à une véritable ingénierie active. Le rapport G3 n’est plus seulement un document, il devient le reflet d’un processus en temps réel où le sol, l’ouvrage et l’ingénieur dialoguent en permanence.

Cette approche engageante, mêlant haute technicité (instrumentation pointue, analyse de données) et pragmatisme de terrain, garantit un niveau de contrôle inégalé sur les aléas du sous-sol.

Pour le maître d’ouvrage, c’est l’assurance que son projet est surveillé comme le lait sur le feu, et que rien n’est laissé au hasard.

Pour l’ingénieur et l’entreprise, c’est un mode de travail valorisant car on devient acteur de la réussite du projet au quotidien, et non simple exécutant d’un plan établi.

Geo2mo promeut activement cette culture de l’observation et de la réaction rapide.

Nos experts géotechniciens sont formés à détecter les signaux faibles et à réagir promptement, en concertation avec tous les intervenants.

En nous confiant vos missions G3, vous faites le choix d’une approche sécuritaire et évolutive.

En définitive, les boucles de mesure-réaction permettent de construire plus sereinement, en adaptant le projet aux réalités du terrain pour un ouvrage final robuste, pérenne et conforme aux attentes.